Математическая морфология.

Электронный математический и

медико-биологический журнал. - Т. 9. -

Вып. 3. - 2010. - URL:

http://www.smolensk.ru/user/sgma/MMORPH/TITL.HTM

http://www.smolensk.ru/user/sgma/MMORPH/N-27-html/TITL-27.htm

http://www.smolensk.ru/user/sgma/MMORPH/N-27-html/cont.htm

ПАНТЕОН

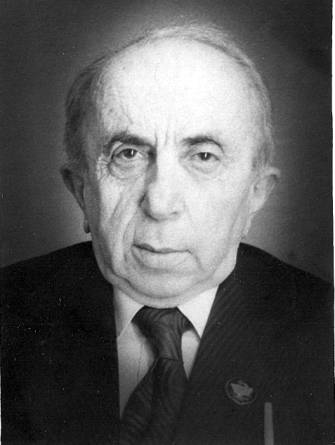

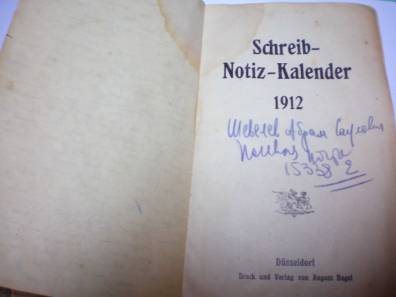

ШЕВЕЛЕВ Абрам Саулович

Энциклопедическая справка

Абрам Саулович Шевелев

(4.07.1917 – 3.11.1994) - выдающийся советский иммунолог и микробиолог, доктор медицинских наук,

профессор Смоленской государственной

медицинской академии.

Основные научные

труды:

Шевелев А. С. Реакция «трансплантат против хозяина»

и трансплантационная болезнь. - М.:

Медицина, 1976. – 237 с.

Шевелев А. С. Противоречия иммунологии. – М.:

Медицина, 1978. – 256 с.

Шевелев А. С. Память о будущем: Этюды об иммунитете.

– М.: Сов. Россия, 1985. – 224 с.

Шевелев А. С., Николаева Р. Ф. Последний подвиг Луи

Пастера. – М.: Медицина, 1988. – 112 с.

Шевелев А. С. СПИД – загадка века. – 2-е изд., испр.

и доп. – М.: Сов. Россия, 1991. – 192 с.

Шевелев А. С. Тайный властитель России. – Библиотека журнала “Край Смоленский». - №3.

– 1991. – 95 с.

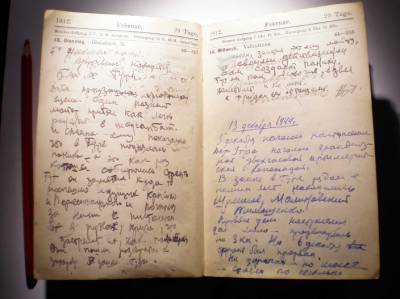

ВОЕННЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Ó 2010 г. Шевелев А. С.

Тёсово

Начало

войны. Заведующий больницей

В конце июня меня вызвали в райздравотдел.

– Переводим вас

заведующим Тёсовской больницей. Прежний завбольницей взят в армию, его нужно

срочно заменить.

Я сказал, что тоже хочу в армию, и направился в

военкомат. Однако райвоенком возразил, что все мои документы находятся в

Смоленске и он меня не может оформить.

– Работайте в

Тёсове. Если что-либо изменится, мы вас вызовем.

И я поехал в Тёсово.

Тёсово было исстари большим торговым селом. До

революции там жило много лавочников, купцов. Окрест славился Тёсовский базар. В

1941 году купцов и лавочников не было, но сохранилась прекрасная земская

больница. В селе была трёхэтажная кирпичная школа.

Больница располагалась в большом парке. Рядом с одной

стороны проходило Гжатское шоссе, с другой протекала довольно широкая река с

прозрачной водой. За рекой в парке была большая помещичья усадьба. В ней находился

сельсовет.

Больница была построена ещё в конце XIX века земством. Построена она была фундаментально. В

основном больничном здании было четыре отделения: хирургическое, терапевтическое,

гинекологическое, инфекционное. Инфекционное отделение имело отдельный вход.

В хирургическом отделении была операционная с

бестеневой лампой, набором разнообразных хирургических инструментов,

операционным столом. Рядом было здание амбулатории. В большом её зале можно

разместить 200–300 человек. В больничном парке имелась водокачка, которая

приводилась в действие лошадью, толкающей деревянный ворот. Этот же механизм

мог привести в действие электрический движок. Рядом была прачечная. Отдельно

стояли хозяйственные постройки: кухня, хлев, в котором помещались коровы и

лошади, продуктовые склады. Отдельно, напротив главного корпуса, располагались

дома для врача и персонала. Ещё дальше – сеновал.

В доме врача имелось 6 комнат. Сейчас там жила семья

бывшего зав. больницей Шеколова: его жена, высохшая высокая женщина с плоской

грудью и невыразительным лицом, и две дочери. Её мужа я встречал ранее несколько

раз – это был здоровый широкоплечий брюнет лет 45–50 с квадратным лицом,

широким носом и узким лбом. Он был большим поклонником женского пола.

Сотрудники больницы рассказали мне, что его постоянной любовницей была

сорокалетняя замужняя санитарка Варвара, которая пользовалась своим

привилегированным положением в ущерб другим: могла опаздывать, плохо убирала.

Когда я ей сделал замечание, что не допущу опозданий, она крайне обиделась.

Мне жена Шеколова предоставила для житья две комнаты

из шести. В них были диван, кровать, стол, стулья. Жилье для холостяка было

идеальным.

Среди персонала было только трое мужчин, остальные –

женщины. Завхозом был среднего роста мужичок, крепенький, сметливый, знающий

свое дело. Второй мужчина – конюх Герасим, который одновременно был дворником и

кухонным мужиком. Это был высокий сухой старик с седой плешивой маленькой

головой и длинными руками. Третий был фельдшер Федор Иванович.

Федор Иванович во время первой Мировой войны служил

ротным фельдшером. Это было высокий мужчина с густой черной шевелюрой,

лошадиным лицом и выпуклыми черными блестящими глазами. Он был о себе весьма

высокого мнения, так как и практика у него была немалая. Наибольшей известностью

он пользовался в округе как зубодёр – главный специалист по зубам. Если у кого

болели зубы – шли к Федору Ивановичу, а тот давал аспирин, и, если не помогало,

вырывал зуб. У него были зубные щипцы и рвал он зубы превосходно. Я попытался

осуществить это сам несколько раз, но у меня получалось хуже. Помню, как через

Тёсово проходила отступающая воинская часть, и один из её командиров с двумя

шпалами на петлицах прибежал к нам в больницу, жалуясь на невыносимую зубную

боль. Я отослал его к Федору Ивановичу, так как ни зубного врача, ни бормашины

у нас не было. Федор Иванович мигом вырвал у него зуб, конечно, без анестезии.

Вообще-то Федор Иванович очень напоминал по глубине

своих медицинских знаний моего прежнего помощника Сергея Яковлевича. Во-первых,

он никогда не сомневался в диагнозе и выборе метода лечения. Во-вторых, методы

лечения у него были строго стандартизированы. Так, при расстройстве желудка он

давал принимать желудочный сок или касторку, при воспалительных процессах на

коже – компресс с ихтиоловой мазью. В-третьих, он, по-видимому, никогда ничему

не учился. У него не было учебников, не говоря уже о другой медицинской

литературе. К сожалению, мне у него нечему было учиться, несмотря на его

большой практический опыт.

Полной противоположностью ему был Григорий

Константинович Костин, тоже фельдшер, но уже несколько лет – пенсионер. Мне о

нем так много хорошего рассказывали в больнице, что я решил с ним познакомиться

и нанес ему визит вежливости. Григорию Константиновичу было уже более 70 лет.

Он был еще бодр, энергичен. Из-под лохматых бровей на меня смотрели

внимательные мудрые глаза.

Он был совершенно непохож на привычный образ

малообразованного фельдшера, которому вполне соответствовали Федор Иванович и

Сергей Яковлевич. Прежде всего поражали его интеллигентность и начитанность,

ещё более – стремление совершенствовать свои знания. Уже выйдя на пенсию, он

продолжал выписывать медицинские журналы. В его доме была большая библиотека,

преимущественно медицинские книги и журналы. Мне кажется, что он вполне мог

заменить младшего врача – не только благодаря своему огромному практическому

опыту – его теоретическим познаниям могли бы позавидовать иные врачи.

Его большой дом находился на околице, возле опушки

леса. У дома был тщательно ухоженный сад с цветником и пчелиными ульями. И дома

и в саду чувствовалась ухоженность, какой-то особый уют, чему немало способствовала

жена Григория Константиновича Мария Ивановна. Это была полная опрятная старушка

с добрым улыбающимся лицом и голубыми глазами.

Я влюбился в Григория Константиновича и его жену. Они

были неизменно приветливы, радушны. Мария Ивановна всегда угощала меня чаем с печеньем,

вареньями, сотами со свежим медом. Я стал часто их посещать. Советы Григория

Константиновича были для меня бесценны. До сих пор не могу забыть этого

замечательного человека, его неназойливую мудрость, молодое стремление к

знаниям, скромность, доброжелательность.

Это был не фельдшер, а настоящий земский врач. недаром

он работал здесь ещё тогда, когда Тёсовская больница была земской. Недаром к

нему приходили на дом лечиться тесовские старожилы, которые не признавали тёсовского

врача Шеколова.

Женский персонал больницы состоял из нескольких

фельдшериц, сестёр и санитарок. Из них наибольшим уважением пользовалась

молодая симпатичная акушерка Ольга Петровна. Она прекрасно знала свое дело и

очень хорошо относилась к больным, была отзывчива и трудолюбива.

Когда я прибыл в Тёсовскую больницу, это был райский

оазис. Невозможно было поверить, что рядом идет жестокая, страшная война. Не

было ни бомбежек, ни орудийной канонады, ни стрельбы. Мы не только не голодали,

у нас были все необходимые продукты. Кроме плановой поставки продуктов, нам

серьезно помогало подсобное хозяйство. Наша корова давала хорошие надои. Всегда

было добротное молоко для больных и персонала. Овощи были тоже с больничного

огорода.

Но всё же война время от времени напоминала о себе не

только сводкой главного командования по радио и в газетах. Каждый день мы, весь

персонал, живущий на территории больницы, садились в саду и слушали гул немецких

самолетов, летящих к Москве. Неумолимо в один и тот же час, с чисто немецкой

пунктуальностью, раздавался этот нарастающий гул. За одной волной самолетов

следовала другая. И так каждый вечер. Где-то бомбардировщики сбрасывали свой

груз, гибли люди, рушились и горели дома. А у нас – тишина и божья благодать,

благоухают цветы, обычная мирная жизнь.

Вскоре появились и другие вестники войны: беженцы. Они

шли от Смоленска в сторону Москвы с рюкзаками, сумками. Кое-кто вёз свой скарб

в тележках. Все чаще среди беженцев встречались студенты Смоленского мединститута,

в том числе хорошие мои знакомые. Я их всегда угощал, чем мог, давал

возможность отдохнуть, переночевать. Жадно спрашивал их о судьбе знакомых и

родных. Но никто не мог сказать, где моя семья, а связаться по почте было невозможно.

Рассказывали о первой бомбардировке Смоленска, об огромных разрушениях, к

которым они привели.

Но настал день, когда страшный оскал войны приблизился

к нам вплотную. Это было 10 июля. Вдруг Тёсово заполонили тысячи наших солдат и

командиров. Они отступали от самого Бреста и теперь шли для переформирования.

Это были худые, истощенные, невероятно уставшие люди. Они рассказывали, что шли

иногда по 60-70 километров в сутки. Часть их вырывалась из окружения, другие –

просто отступали. По-видимому, их собрали в Смоленске, так как их руководителем

был военный комиссар Смоленской области Борисов.

Они заполонили школу, больницу, сельсовет,

останавливались в домах жителей Тёсова.

Хотя с ними двигалась полевая кухня, я постарался

накормить всех солдат и офицеров, расположившихся в больнице. Слушая их

рассказы, я осознавал, какую трагедию перенесли они и вся страна. Офицеры и

солдаты пошли к реке, помылись, постирали портянки. На ногах у многих были

кровавые потертости. Многие падали от усталости и засыпали прямо на траве. К

вечеру они забрались на сеновал и я не на шутку испугался, увидев, что многие курят.

– Прошу вас, не

курите. Ведь можете спалить сарай.

Многие погасили папиросы и цыгарки, но один лейтенант

послал меня крепким матом. Вскоре все заснули.

Утром, пока все ещё спали, я пошел искать их командира

военкома Борисова. Он спал возле дороги в «эмке», выставив наружу ноги в

сапогах. Я его разбудил и стал просить, чтобы он увел своих людей из сеновала:

возможность пожара была велика. Военком посмотрел на меня красными от бессонницы

глазами.

– Доктор, –

сказал он охрипшим голосом. – Да ты понимаешь, что эти люди пережили? Ничего я

им не скажу, пусть спят. Скоро мы все уйдем.

И действительно, через несколько часов солдаты и

офицеры двинулись дальше по Гжатскому большаку.

Три месяца, которые я провёл в должности заведующего

Тёсовской больницей, дали мне зарядку на всю жизнь. Я был вынужден принимать

самостоятельные решения в самых неожиданных обстоятельствах. А это было ох как

трудно. Ведь обучались мы тогда в институте только пять лет без ординатуры и

интернатуры. И хотя я получил диплом с отличием, практические навыки я имел

минимальные. Так, за всё время я только два раза принял роды, ни разу не делал

абортов, самостоятельно не сделал ни одной операции, только ассистировал

хирургу во время дежурств.

Правда, кое-какую закалку я получил после четвертого

курса, когда в течение месяца проходил врачебную практику в Демидовской

больнице Смоленской области. Демидов тогда был уютным провинциальным городком,

жители которого были известны своим умением выращивать особенно вкусные

демидовские огурцы. В Демидове была сравнительно хорошая больница, которой

руководил замечательный хирург Бонч-Осмоловский. Это был хирург от Бога. Он работал

как артист: лёгкие движения скальпеля завораживали. Операции делал очень быстро

и, чаще, без осложнений. Никто из смоленских профессоров-хирургов так красиво

не оперировал. Бонч-Осмоловский пользовался огромным авторитетом. Высокий,

голубоглазый, красивый, он сводил с ума женщин. У него были жена и дочь. Мне

удалось несколько раз ему ассистировать.

Аптекой заведовала вдова аптекаря, которая жила как

старосветская помещица: большой двухэтажный дом, красивый, запущенный сад.

Аптекарша была пожилой, толстой и добродушной.

Но всё же практические навыки у меня были

незначительные. Всё приходилось самостоятельно осваивать. К счастью в Тёсовской

больнице была хорошая акушерка. И потому мне только два раза пришлось принимать

роды самому.

Однако аборты во всех случаях мне приходилось делать

самостоятельно, хотя в институте я ни разу их не производил. В Тёсовской

больнице имелось все необходимое для выскабливания: влагалищное зеркало,

расширители, кюретки. Чаще всего выскабливание приходилось делать при маточных

кровотечениях. Конечно, я боялся, как бы при этом не произошло прободения

матки. Но, к счастью, осложнений у меня не было.

Приходилось лечить разные гинекологические

заболевания. Поначалу при гинекологическом обследовании я чувствовал себя

крайне неловко. Особенно если пациентка была красивой женщиной. Ведь мне было

всего 23 года, я был холост, неискушён в общении с женским полом и в ряде

случаев мне трудно было сохранять олимпийской спокойствие, проводя влагалищное

исследование.

Особенно мне запомнилась одна девица, которая была

известна в Тёсове своим легким поведением. Как-то она явилась ко мне на приём с

жалобами на боли в мочеиспускательном канале и гнойные выделения во влагалище.

Я предложил ей раздеться, надел резиновые перчатки, произвел влагалищное

исследование. Она была, однако, чертовски хорошо сложена, и мне с трудом

удалось сохранить видимость равнодушия. К тому же моя клиентка вела себя

довольно игриво. Я сделал мазок гнойного отделяемого, окрасил его метиленовой

синью и рассмотрел в микроскоп: у нее оказалась несомненная гонорея. Пришлось

её не только лечить, но и выяснять, от кого она заразилась.

Несмотря на то, что в больнице была лаборатория,

лаборанта не было. Был старый дореволюционный микроскоп, которым я иногда

пользовался.

Должен сказать, что я прихватил с собой из Смоленска

самые необходимые учебники: по терапии, акушерству и гинекологии,

кожно-венерическим и нервным болезням, инфекционным болезням, и другие. В

затруднительных случаях я старался консультироваться с Григорием

Константиновичем, иногда – с Ольгой Петровной. Всё это часто выручало меня.

Но всё равно нередко приходилось сталкиваться с

непредвиденными ситуациями, в которых требовалось самостоятельно принимать

решение без всяких консультаций. Да и в учебниках удавалось найти ответы далеко

не на все вопросы.

Особенно запомнился мне один случай. Было это в

августе. Ко мне на приём пришла молодая женщина с дочерью. Дочери было 12 лет.

Это была красивая смышленая девочка, круглая отличница.

Спрашиваю, в чем дело.

– Доктор, –

отвечает мать, – вскоре после начала войны её покусала в руку неизвестная

собака.

– Почему же вы

пришли ко мне сейчас, а не тогда? Нужно было своевременно сделать прививки.

– Доктор, тогда

было не до этого. Мужа забрали на войну.

– Почему же вы

пришли ко мне именно сейчас?

– Да потому,

что вчера у неё в области укуса вдруг появились сильные боли, и она плохо спала

всю ночь, всхлипывала во сне. Вот я и испугалась. Решила показать вам дочь.

Признаться, я тоже испугался. Я знал, что

предвестником начинающегося бешенства часто являются боли в области уже

зажившей раны.

Но девочка была совершенно нормальной, толково

отвечала на мои вопросы.

Как быть? Я решил сразу ввести ей вакцину против

бешенства и положить на всякий случай для наблюдения в больницу.

Утром прихожу на обход и вижу, что девочка уже не та.

На вопросы она отвечает невпопад, отвернувшись к стенке, не желает

разговаривать. Постепенно в течение дня нарастали признаки возбуждения: девочка

вскрикивала, закрывала голову одеялом. Вскоре появились типичные признаки

водобоязни: при виде воды и пищи возбуждение усиливалось, а при попытке пить и

есть у нее развивались болезненные судороги и она со страшным воплем отталкивала

от себя еду.

Потом судороги стали сотрясать все её тело, они

возникали при малейшем шуме, стуке. Больная пыталась куда-то бежать.

Пришлось её запеленать. Перед уходом домой я

распорядился запереть её в отдельную комнату – лабораторию.

В два часа ночи меня разбудили. Запыхавшаяся дежурная

сестра сказала, что девочке удалось освободиться от пут, и она стала всё

крушить в лаборатории.

Я прибежал в больницу и вижу такую картину: перед

запертой дверью лаборатории собрались дворник, завхоз, дежурная сестра и

санитарки. Они держали в руках лампу, но не решались открыть дверь.

Я приказал приготовить простыню и открыть дверь.

До сих пор не забуду, что потом произошло.

Девочка в одной рубашонке бросилась к нам, потом

отпрянула. Из открытого рта капала слюна.

Мы набросились на неё с простыней, пытаясь запеленать.

Она отчаянно сопротивлялась, пыталась нас укусить, всех нас ослюнила.

И мы, пять взрослых людей, с трудом с ней справились.

Потом мы все привились, так как ослюнение было чревато

заражением. Это было последней вспышкой возбуждения. Потом быстро развились параличи,

и в 6 часов утра наступила смерть.

Это был первый и последний случай, когда мне самому

довелось видеть человека, больного бешенством.

Когда после окончания войны и аспирантуры я приехал

работать в Смоленск в 1951 году, то оказался свидетелем послевоенной вспышки

бешенства в Смоленской области. За один год погибло от бешенства 16 человек,

причем все они были укушены не собаками, а волками. Это объяснялось просто: все

укушенные собаками прививались, тогда как люди, укушенные волками, считали, что

волку положено кусать людей, и благодарили судьбу, что им удалось спастись от

волка. Они не знали, что нормальный волк никогда сам не нападает на людей. На

это способен только бешеный волк.

После войны с бешенством был связан значительный

отрезок мой жизни. Главным образом потому, что я пытался выяснить историю

болезни смолян – первых пациентов Пастера, укушенных бешеным волком.

Но случай в Тёсове был единственным, когда я сам

непосредственно был свидетелем заболевания человека бешенством.

Как-то в Тёсовскую больницу родственники привезли

психически больную женщину. Ей было около 45 лет.

Я поместил её сперва в общую палату, но остальные

больные возмутились: больная не была буйной, но вела себя отвратно.

Пришлось мне отвозить её в Сычёвку – больше поручить

её было некому, так как Федор Иванович категорически отказался. Вез я её с

приключениями, так как она постоянно откалывала какие-либо номера. Но

окончательно она меня убила, когда внимательно посмотрела на меня и

доверительно сказала:

– Что это у

меня п… чешется, – и озабоченно стала чесать это самое женское место.

Так она мне и запомнилась.

Приходилось лечить самых разных больных, в том числе

инфекционных. Часто приходилось лечить воспаления легких, но лекарств хороших

не было. С трудом удавалось получить сульфидин. Его приходилось растворять в содовом

растворе.

Моим рекламным агентом неожиданно стала одна старушка.

Она маялась головной болью и бессонницей. Я прописал ей микстуру Бехтерева.

Через несколько дней она пришла ко мне снова:

– Спасибо тебе,

батюшка! Спасибо, родимый. Никто мне не мог помочь, только ты помог.

И она стала всем знакомым рассказывать, какой я

хороший доктор.

Должен сказать, что авторитет мой среди больных

постепенно укреплялся. Даже Григорий Константинович говорил мне, что мои

пациенты хорошо отзываются обо мне.

Всё это, конечно, доставляло мне удовольствие.

Сейчас, вспоминая три месяца моей работы в Тёсовской

больнице и три месяца работы в Татарке, я прихожу к выводу, что это время было

чрезвычайно важным для меня. Оно научило меня самостоятельно принимать ответственные

решения. Оно дало мне возможность узнать жизнь села, познакомиться со многими

хорошими людьми, научиться запрягать лошадь в дрожки, которые были в больнице,

освоить езду верхом.

К сожалению после войны я не имел возможности снова

посетить Тёсово. Но у меня училась дочь нового врача Тёсовской больницы, а на

кафедре физкультуры работала дочь прачки Тёсовской больницы тети Саши. Эта

бодрая старушка умерла в возрасте 94 лет.

В помещении бывшей барской усадьбы разместилась

психиатрическая больница, в помещении амбулатории – сельскохозяйственный

техникум. К счастью, больница во время оккупации не пострадала.

Судный день

В сентябре в Тёсове наступили тревожные дни. Немецкие

самолеты обнаглели, летали над больницей на бреющем полёте. Один немецкий пилот

спикировал и дал по больнице пулеметную очередь. Всё чаще через Тёсово проходили

наши отступающие войска. Некоторые из отступающих частей оставляли у нас

больных солдат, а одна часть оставила у нас солдата, больного брюшным тифом.

Его пришлось поместить в отдельную палату.

В конце сентября я запряг больничные дрожки и поехал в

Ново-Дугино получать зарплату для сотрудников и договориться о возможности

моего поступления в армию. Но в Ново-Дугине был полный разброд. Всё начальство

сбежало. Райисполком и банк не работали.

Пришлось возвратиться в Тёсово не солоно хлебавши.

Положение с каждым днем становилось все более

тревожным. Окрестные колхозы и совхоз Татарка эвакуировали скот на восток.

Мучила полная неизвестность. Немцы могли появиться в

любой момент. И тогда – один конец. Евреев они уничтожали.

Что делать?

Конечно, проще всего было бросить всё и двигаться на

восток. Но как бросить больницу с больными! У меня были лошадь, телега и можно

было бы эвакуироваться не только мне, но и всем желающим, да ещё взять с собой

необходимые вещи. Но опять же, на кого оставить больницу и больных? Был бы

приказ об эвакуации, всё было бы проще и понятнее. Но приказа не поступало. Я

также надеялся, что, может быть, какая-либо из отступающих частей возьмет меня

в свой штат.

Кроме того, меня мучил вопрос о судьбе солдата,

лежавшего в моей больнице с брюшным тифом. Что с ним сделают немцы? Но, с

другой стороны, чем я смогу ему помочь, если останусь? Его, возможно, не

тронут, но меня наверняка расстреляют.

Положение становилось безвыходным: бежать совестно, а

оставаться боязно. Но, в сущности, почему совестно бежать, если всё районное

начальство, никого не предупредив, бежало в неизвестном направлении? Если обо

мне все забыли? Если оставаться означало для меня верную гибель? Не проще ли

запрячь телегу, взять с собой жену Шеколова с детьми и всех желающих, и бежать

на восток?

Сейчас, когда я анализирую своё тогдашнее состояние,

то прихожу к выводу, что именно так мне и следовало поступить.

Но тогда я, гнилой интеллигент, никак не мог сделать

решительный шаг.

Между тем, положение становилось критическим. Мимо

больницы по Гжатскому шоссе трое суток подряд непрерывно отступали наши войска.

Гудели машины, лязгали гусеницы танков, шли посеревшие от бессонницы солдаты и

командиры.

И вдруг 7 октября всё кончилось. Движение по шоссе

прекратилось. Наступила зловещая тишина. И в тот же день над больницей на

бреющем полете со страшным воем пронесся немецкий самолет с паучьей свастикой

на борту, и немецкий пилот в кожаном шлеме стал кружиться, махая рукой и что-то

выкрикивая.

Больше медлить было невозможно. И я принял решение. Я

решил отправить на больничной телеге в тыл семью Шеколова и всех желающих, а

самому оставаться и ожидать, не пройдет ли через больницу ещё одна отступающая

часть, и попытаться к ней присоединиться. Если же придут немцы, скрыться в

окружающих лесах и попытаться связаться с партизанами, которые наверняка должны

быть. На всякий случай я упаковал наиболее ценные инструменты в один ящик,

медикаменты – в другой. В рюкзак положил запас продуктов на случай, если

придется бежать в лес.

И вот я отправил в тыл лошадь с телегой и конюхом и

семью Шекалова, а сам остался. Отпустил домой повидаться с родителями акушерку

Ольгу Петровну.

Наступила ночь. Самая страшная ночь в моей жизни. Утро

должно было решить мою судьбу. Я остался один в большом доме врача. Но

неумолимый рок не стал ждать утра. Ночью я получил удар ниже пояса. Ко мне

прибежала растерянная дежурная сестра.

– Доктор,

привезли роженицу, – крикнула она, запыхавшись.

Проклиная всё на свете, я побежал в родильное

отделение. На кровати лежала молодая красивая женщина со вздувшимся животом,

бледная, со страдальческой гримасой на лице. Оказалось, что родовые схватки у

неё начались давно, и уже несколько часов назад отошли околоплодные воды.

Подводу удалось достать только сейчас.

Я стал её внимательно обследовать и пришел в ужас: у

неё оказалось поперечное предлежание плода. Иными словами, плод находился не в

нормальном положении – головкой вниз, а лежал поперек живота.

Единственной возможностью спасти женщину было: сделать

поворот на ножку, то есть повернуть плод так, чтобы он стал не поперек матки, а

ножками вниз. Но это была очень ответственная операция, которую мог сделать

только опытный акушер. Эта операция была бы опасна даже в том случае, если бы

плодные воды не отошли. А у роженицы они уже давно отошли. Матка была сухой, и

неумелые попытки поворота на ножку могли вызвать её прободение и гибель

роженицы.

Я стал лихорадочно листать учебник по акушерству. Но

там описывалось только, как сделать поворот на ножку в нормальных условиях и ничего

не говорилось, как поступить, если воды уже давно отошли.

Судьба преподнесла мне такой подарок, какой врагу не

пожелаешь. Теперь уже не могло быть речи о бегстве из больницы: не мог же я

оставить роженицу на произвол судьбы!

И надо же было случиться, что я накануне отпустил

домой Ольгу Петровну. Она была не только хорошей акушеркой, но и очень толковым

человеком. С ней не только можно было посоветоваться: она сама могла сделать

поворот на ножку значительно лучше меня.

Но Ольга Петровна не приходила. Я напрасно её прождал

до рассвета и решил попытаться сделать операцию самостоятельно.

Я распорядился положить роженицу на операционный стол

и подготовить её к операции. Сам же пошел в предоперационную мыть руки.

Но я не успел вымыть руки. В предоперационную вбежала

санитарка с криком:

– Доктор, во

двор въехала санитарная машина и автобус.

Я остолбенел.

– Чьи машины –

немцев или наши?

– Не знаю.

– Сейчас же

узнай!

Я перестал мыть руки.

Через пару минут санитарка прибежала снова.

– Наши, наши, –

радостно закричала она.

Сейчас, когда я пишу эти строки, по телевизору

передают оголтелые призывы Невзорова вступать в ряды «Наших» и бороться против

«не-наших». Кто такие «Наши» – по Невзорову? Это взбесившиеся националисты и

члены «Памяти», сторонники ГКЧП, люмпены. И в этой же куче – сторонники Нины

Андреевой.

А тогда, в 1941 году, слова «наши» имели вполне

определенное значение – наши, то есть советские. А не-наши – это немцы,

захватчики, фашисты. Теперь же лагерь «наших» вмещает современных русских

фашистов.

Трудно сказать, что я пережил за эти несколько минут.

К счастью, почти в это же время в предоперационную прибежала, запыхавшись,

Ольга Петровна. Я попросил её немедленно одеть халат и начать мыть руки.

В это время санитарка прибежала в третий раз.

– Доктор, вас

срочно зовет командир.

– Какой

командир? Где он?

– Он ждет вас в вашей квартире.

Я молча посмотрел на Ольгу Петровну, она – на меня.

– Идите, –

сказала она просто. – Я попробую сделать поворот на ножку сама.

Я быстро направился к себе домой. И вот что я увидел:

в моей комнате прочно обосновались военные, несколько девушек в военных

гимнастерках сидели на моей кровати. За столом располагались несколько мужчин и

женщин. Они с аппетитом уплетали липовый мед, кувшин которого стоял на моем

столе.

Из-за стола поднялся невысокий плотный человек с тремя

шпалами в петлице:

– Начальник

ГОПЭП Попов, – отрекомендовался он. – Мы прибыли из Волость-Пятницы, что под

Вязьмой. Мы – это фронтовой эвакоприемник. Остатки наших частей отступают, и мы

ждём уже сегодня новый поток раненых. Сколько у вас коек в больнице?

– Двадцать, –

ответил я.

– Надо чтобы

через два часа были подготовлены места не менее, чем на сто двадцать раненых.

Я подумал, потом сказал:

– Постараюсь

сделать, что смогу. Но и у меня к вам просьба.

– Говорите.

– Я прошу вас,

если вам сегодня или завтра придется отступать из больницы, зачислить в ваш

штат меня и тех моих сотрудников, которые этого пожелают. Прошу также принять

от меня наиболее ценные медикаменты и инструменты.

– Считайте, что

мы договорились. Немедленно приступайте к работе.

Я тотчас пошел в главный корпус, срочно созвал

персонал и распорядился подготовиться к приему раненых. Мы поставили в палаты

резервные койки, сдвинули их плотнее, принесли из сеновала сено, набили им

матрасы и подушки. Но всё равно мест не хватало. Тогда мы наложили сено

плотными рядами на пол и прикрыли сверху простынями.

Всех ходячих больных я распорядился выписать. В

больнице остались только несколько тяжелобольных, в том числе солдат, больной

брюшным тифом, и роженица. Ольга Петровна оказалась молодцом: ей удалось

сделать поворот на ножку и спасти мать.

Через два часа все было готово к приёму раненых.

Персонал эвакоприемника развернул операционную. Начали поступать раненые.

Я помогал обрабатывать раны, иногда – ассистировал

хирургам. Мои сёстры помогали ухаживать за ранеными.

Всю ночь мы не отдыхали, а к утру поступил приказ

свернуть наш госпиталь и срочно отступать. Я собрал персонал, сказал о своём

решении и спросил, кто желает со мной поступить в армию. Согласились одна

медсестра и одна санитарка. Я представил их Попову и напомнил ему о нашем

уговоре. Он согласился.

Я распорядился открыть все склады больницы и разрешил

персоналу взять безвозмездно продукты с тем, чтобы часть продуктов оставить для

больницы.

Всех лежачих раненых положили в два ряда на грузовую

машину, а ходячие пошли пешком.

Так как инструменты Попов отказался брать, я оставил

ящик с наиболее ценными инструментами на хранение прачке тете Саше. Папку с

больничными документами и печатями я положил в свой чемодан, чтобы потом сдать

в министерство.

Попросив Ольгу Петровну исполнять вместо меня

обязанности заведующего больницей, я распрощался с товарищами по работе и,

вместе с двумя сотрудницами, пошел пешком вместе с легко ранеными. Военные

врачи ушли раньше.

Первая остановка была в Баскаковской школе, в пяти

километрах от Тёсова по Гжатскому большаку. Я был одет в гражданский костюм и

демисезонное пальто. Все мои пожитки умещались в небольшом черном фибровом чемоданчике.

Мы открыли дверь в школьный зал. Там уже обедали. Я

подошел к Попову и доложил, что прибыл в его распоряжение.

Попов постучал ложкой по столу и, когда наступила

тишина, сказал:

– Я отдаю

приказ зачислить доктора и его двух сотрудников в штат нашего эвакоприемника.

Выражаю ему благодарность за помощь.

Так я влился в состав Действующей Армии. Нас сразу

поставили на довольствие. Меня назначили на должность врача-эвакуатора.

Я стал знакомиться с коллегами. Оказалось, что все они

из Сибири, формировались в Томске.

К вечеру поступил приказ отступать дальше в тыл.

Мы все расположились в открытых грузовых машинах.

Поздно ночью 8 октября мы въехали в Гжатск, который через 20 лет подарит миру

первого космонавта и станет называться Гагариным. Гжатск горел. На его окраине

была слышна орудийная канонада. Немцы сбросили воздушный десант. Мы быстро

проскочили через горящий город и направились по Минскому шоссе в сторону

Москвы.

Для меня началась новая жизнь.

Под

городом Изюмом

Я очень люблю изюм. И до войны это сладкое слово

вызывало у меня только приятные ощущения. Но сейчас это слово вызывает у меня

отнюдь не сладкие воспоминания. Скорее, наоборот.

Сейчас, когда слышу слово изюм или с удовольствием

поглощаю его, я невольно вспоминаю город Изюм во время войны. Не знаю почему

этот город, находящихся на берегах Северного Донца, получил такое сладкое название.

Мне же он напоминает довольно-таки горькие дни войны.

Весной 1943 наша дивизия заняла оборону под Изюмом.

Наш медсанбат сперва находился в нескольких километрах от города в хуторе

Бабенкино. Но с наступлением лета мы передислоцировались в изюмский лес. Это

был весёлый сосновый лес, протянувшийся широкой полосой вдоль Северного Донца.

Там медсанбат расположился в блиндажах, которые были выкопаны в песчаном

грунте. В отдельных блиндажах находились операционная, хирургическое и терапевтическое

отделения, хозяйственные службы, личный состав. Обустроились мы основательно.

Не только крыша, но и стены блиндажа были из свежесрубленной сосны. В блиндажах

приятно пахло смолой.

Некоторое время мы находились в стойкой обороне, и

потому у нас было время фундаментально обустроиться. Санитарный взвод

медсанбата, которым я командовал, расположился в отдельном блиндаже.

Почему я решил подробно описать бои под Изюмом?

Одна из причин состоит в том, что за форсирование

Северного Донца я получил свой первый орден. Это был Орден «Красной Звезды».

Сейчас, когда война давно прошла, мне хочется понять, справедливо ли я получил

этот орден. Вопрос этот сейчас представляется мне очень важным.

Чего греха таить! Приказы о награждении писались

командирами частей от имени Верховного Совета. Но не странно ли, что после

войны ордена и орденские планки чаще всего и в наибольшем количестве

красовались на груди не солдат, перенесших основную тяжесть войны, но офицеров.

Ещё более странным было то, что чем дальше от передовой служили офицеры, тем

больше у них было орденов. Конечно, разговор идет о Действующей Армии. Это

можно объяснить тем, что чем дальше от передовой, тем больше высоких чинов и

званий, и, значит, тем больше возможности получить орден.

В самом начале войны наиболее почетной наградой была

медаль «За отвагу». Эту медаль получали действительно по заслугам. И получали

её главным образом солдаты и офицеры, воевавшие на передовой. Потом появились ордена

Славы «I», «II», «III» степени. Эти ордена были сродни дореволюционному

Георгию и давались тоже без дураков – за дело. И награждались ими тоже, в

основном, солдаты.

До боев под Изюмом я получил только одну награду: «За

оборону Москвы». Награждение ею вовсе не было свидетельством большой доблести –

её получил весь личный состав частей, участвовавших в боях под Москвой – как на

передовой, так и в тылу фронта.

Я начал войну врачом-эвакуатором фронтового

эвакогоспиталя №24 Западного фронта: руководил эвакуацией раненых во время боёв

под Москвой, боёв подо Ржевом. Особенно тяжело было воевать подо Ржевом – в наш

эвакоприемник поступило огромное количество раненых, которые прибывали глубокой

осенью на открытых платформах. Операнты не успевали обрабатывать ранения,

несмотря на прибывшую группу усиления. Раненых было так много, что их

приходилось размещать не только в палатках, но и в сараях на подстилках из

соломы. Помню, что во время этих боев я не спал ровно пять суток – двигался как

во сне, с трудом опрашивая раненых, работал в операционной, едва не падая от

усталости.

Но никто из нас не подвергался непосредственной

опасности, нас не обстреливали, хотя иногда бомбили.

Потом я попал в резерв сануправления Западного фронта,

служил в составе группы усиления. После этого был назначен командиром

санитарного взвода 1-го отдельного батальона 120-ой отдельной стрелковой

бригады. Вот там я действительно хлебнул лиха на самой передовой. Моя землянка

находилась в нескольких десятках метров от передовой. Особенно страшно было

ночью. Солдаты на передовой стояли на большом расстоянии друг от друга и ночью

меня фрицы могли запросто выкрасть из землянки, как «языка».

Но через месяц нашу бригаду сняли с передовой для

переформирования, и я снова попал в резерв. Оттуда меня направили служить

командиром санитарного взвода медсанбата 53-й стрелковой дивизии.

Я отвечал за санитарное и эпидемиологическое состояние

дивизии, большую часть времени находился в полках, был хорошо знаком со многими

офицерами, нередко бывал на передовой, но дивизия стояла в стойкой обороне, и

непосредственно в боях я не участвовал.

Бывали, правда, тяжёлые моменты. Запомнилось, как

ранней весной мы шли пешком по страшной грязи, ноги проваливались в грязь до

колена. Пошёл тяжелый мокрый снег. Огромные хлопья снега залепляли глаза, мешали

видеть дорогу. Вдруг натыкаемся на доску с надписью: «мины». А что под ногами –

не видно. Вот уж когда я струхнул по-настоящему – ничего не стоило задеть ногой

мину. Так, до сих пор и не знаю как, прошли ли мы через всё минное поле. Одна

мина взорвалась, но никого не убила. Помню только, что потом мы попали в

деревню и долго отогревались на печи и сушили шинели, которые набрякли от

мокрого снега и стали пудовыми.

Но, повторяю, в наступательных боях мне до сих пор

непосредственно участвовать не приходилось. А мне, скажу без дураков, хотелось

проверить себя в настоящем бою. Такая возможность впервые представилась под Изюмом.

Но не сразу. Поначалу ничто в изюмском лесу не

напоминало о войне. Стояла божественная тишина. Густой аромат сосны действовал

бодряще. Пели птицы. Ну, почти как в раю. Почему-то, вспоминая эти дни, я

невольно одновременно вспоминаю вальс Блантера «В лесу прифронтовом». Там, в

Изюмском лесу, мы часто танцевали под баян вальс, пели, а временами и выпивали,

благо спирт был. Нередко собирались в блиндаже начсандива на пельмени со

спиртом.

Но вдруг узнали, что готовится наступление –

форсирование Северного Донца. На нашем участке фронта в тылу создавали танковый

кулак – мощный танковый корпус.

И вот узнали, что утром должно быть наступление.

Приказом по дивизии всем бойцам и офицерам накануне

наступления выдали боевые сто грамм – для поднятия боевого духа. К сожалению,

большинство поторопились поднять свой боевой дух ещё до начала наступления. В

медсанбате к этому присоединился медицинский спирт, благо предстоящее

наступление и ожидаемый большой приток раненых давали возможность списать

выпитый спирт на раненых в неограниченном количестве. Поэтому в ночь накануне

боёв в медсанбате было особенно весело. Медсанбат слишком тщательно готовился к

приёму раненых. Только ночью стало известно, что артподготовка начнется в 5

часов утра.

Узнав об этом, я пошел к начсандиву и попросил его

взять меня с собой на место боёв.

Фамилия начсандива – Шестаков. Он был коренной

сибиряк, высокий, светловолосый, стройный. Ему было всего двадцать шесть лет,

он прекрасно ездил верхом, имел подтянутый вид кадрового офицера. На нём лежала

ответственность за медицинское обеспечение всей операции.

Шестаков согласился взять меня с собой и сказал, чтобы

я зашёл за ним в половине пятого утра.

– Будешь моим

помощником, – сказал он.

Так я и сделал. Танковый прорыв предполагали на левом

фланге дивизии, на ее стыке с соседней дивизией.

Мы пошли по лесу. Было удивительно тихо. Солнце уже

взошло и золотило верхушки сосен и их красные стволы. Пели птицы, где-то близко

слышался голос кукушки. Мы вышли к Северному Донцу. Над ним клубилась белёсая

пелена тумана. Всё окрест было гимном природе и напоминало, что мир прекрасен,

а человеческая жизнь бесценна.

И вдруг тишина раскололась. Гул артиллерийской

канонады оглушил меня. Но снаряды рвались где-то далеко, слева.

Основной удар должен был нанести 223-й полк нашей

дивизии. Поэтому мы направились в первую очередь в санчасть этого полка. Она

располагалась в блиндаже на берегу Северного Донца. Входили в блиндаж

начальника санитарной службы полка и видим: он валяется на полу, в доску

пьяный. Начсандив стал его трясти. В ответ – нечленораздельное мычание, свидетельствующее

о том, что вместо боевых ста грамм он употребил не менее поллитра. Благо спирта

в санчасти хватало: его боезапас перед наступлением основательно пополнился.

Командир санроты полка на полу не валялся, но на ногах

стоял с трудом. На лице его блуждала глупая улыбка, и добиться от него

чего-либо вразумительного было невозможно.

Фельдшера также слегка покачивались.

Стало ясно, что санитарная служба полка неспособна

обеспечить нормальную обработку и эвакуацию раненых.

Начсандив собрал весь персонал медроты и сказал, что

он временно назначает начальником санслужбы полка меня.

Потом мы направились вместе с фельдшером полка

Перковым, который был относительно трезв, в наблюдательный пункт

командира полка, который был обустроен накануне на левом фланге дивизии на

берегу реки в большом глубоком блиндаже в три наката… Именно в этом районе было

начато форсирование реки.

Мы увидели страшную картину: разбитые лодки, трупы,

усеявшие берег и плывущие по воде. В некоторых разбитых лодках были видны трупы

бойцов, склонившихся над веслами. В одной лодке сидел труп с оторванной головой.

Вода у берега была красной от крови.

Кругом рвались снаряды. Их разрывы в виде фонтанчиков

воды вздымались то в одном, то в другом месте.

Мы вошли в блиндаж командира полка. Там было тесно.

Люди стояли не только в самом блиндаже, но и возле выхода. Мы с трудом

пробились к командиру полка, который сидел на скамейке за столом, сколоченным

из досок. Он охрипшим голосом что-то кричал в трубку полевого телефона. Голова

его была забинтована, красные веки опухли от бессонницы.

Начсандив доложил ему о поведении начальства санслужбы

и о временном назначении меня на эту должность. Оказалось, что в этом же

блиндаже находится и наблюдательный пункт командира одного из батальонов. Он

сказал нам, что батальонный медпункт во главе с фельдшером находится на

противоположном берегу реки. Раненые ещё не поступали, так как через реку их

было чрезвычайно опасно эвакуировать. Кроме того, противоположный берег был

очень высоким и обрывистым.

Тем временем артобстрел усилился. Снаряды рвались

рядом с блиндажом. Мы придвинулись ближе к выходу. В это время разорвался

снаряд возле самого выхода из блиндажа. Начсандив схватился за плечо и

побледнел: осколок попал ему в руку. Я помог ему снять гимнастерку и перевязал

рану. Оказалось, что осколок попал в мягкие ткани плеча, не задев кость.

– Пойду в медсанбат,

– сказал начсандив. – Надо обработать рану. А тебя оставлю вместо себя.

Так что я неожиданно для себя вдруг стал единым в трех

лицах: командиром санвзвода медсанбата, начальником санслужбы полка и

начальником санслужбы дивизии.

Теперь, вспоминая то время, я думаю, что начсандив

поступил правильно, так как осколочная рана, если её своевременно не

обработать, могла привести к развитию газовой гангрены. Правда, рана была

неглубокой и такая возможность представлялась маловероятной. Но в то время

решение начсандива меня несколько покоробило, так как командир полка продолжал

руководить сражением, несмотря на ранение головы, а у одного из офицеров в

блиндаже рука была на повязке. Но я ничего не возразил и молча принял на себя

обязанности начсандива.

В этом месте я позволю себе небольшое отступление.

После окончания войны я долгое время не мог связаться с товарищами по дивизии,

чтобы отпраздновать с ними хотя бы одну Годовщину дня Победы. Наконец, мне это

удалось и я приехал в Москву на торжественную встречу, которая должна была

состояться в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. Мне было тогда

уже около 60 лет. По телефону я узнал, что на встречу должен приехать начсандив

из Киева десятичасовым поездом. Шестаков сообщил оргкомитету встречи номер

поезда и вагона. Я решил его встретить и стал ожидать у выхода из вагона. Но

никого похожего на Шестакова не обнаружил. С тем и поехал в Парк культуры, где

начиналась встреча. Там были тысячи людей, которые кучковались в разных местах

у входа. С трудом нашел своих однополчан. Обнялись, расцеловались. Но Шестакова

никто не видел. Из врачей медсанбата были только доктор Кокорина, которая проживала

в Москве.

Потом мы поехали в ресторан гостиницы «Украина», где

было заказано торжественное застолье. И там вдруг появился Шестаков.

Оказывается, я его видел у выхода из вагона, но узнать в нем начсандива было

невозможно: стройный молодцеватый офицер превратился в толстого пожилого

человека с брюшком и отекшим лицом, в блестящем модном коричневом костюме из

кримплена.

Мы обнялись, расцеловались, сели рядом за стол, выпили

за встречу, а потом отошли в сторонку, сели на диван и стали вспоминать

«минувшие дни, где вместе когда-то сражались они». Оказалось, что он разошёлся

со своей военной женой – зав. аптекой медсанбата, с которой они поженились в

конце войны. После её окончания он отправил беременную жену к родителям в тыл.

Он до недавнего времени продолжал служить в рядах армии в чине полковника, был

начальником санитарной службы наших войск, расквартированных в Египте.

Вспомнили мы и форсирование Северного Донца. Он, конечно, не чувствовал себя

виноватым. Да и был ли он виноват?

Мне предстояло оправдать доверие начсандива и не

ударить лицом в грязь. Я решил немедленно перебраться на противоположный берег

реки вместе с военфельдшером Перковым, чтобы на месте разобраться в оперативной

обстановке и обеспечить эвакуацию раненых.

Мы с Перковым сели в одну из лодок – ту самую, в

которой сидел труп с оторванной головой. Гимнастерка и лодка были облиты

кровью. Пришлось вытащить труп и положить его на берегу, возле блиндажа.

Грести было трудно, так как вокруг рвались снаряды.

Обстрел не был прицельным, фрицы стреляли вслепую: потом оказалось, что их

артиллерия находилась в трёх километрах от реки, и они не могли её разглядеть.

Но нам от этого не было легче: снаряды рвались беспорядочно и легко могли

попасть в лодку.

Мы с трудом пристали к высокому берегу и стали

карабкаться по крутому склону. Вскоре мы увидели траншею и, пригнув головы,

двинулись дальше. Примерно через 200 метров траншея вышла на круглую площадку с

глубокой нишей. И мы увидели совершенно странную картину. Командир санвзвода

батальона – рослый румяный военфельдшер Серегин рыдал, положив голову на колени

санинструктора Машеньки. Машеньку солдаты любили за добрый открытый характер и

называли её «помидорчик» за её тугие красные щёчки и маленький носик кнопочкой.

Так вот, кудрявая голова военфельдшера Серегина лежала на колене «Помидорчика»,

а она ласково гладила его волосы и успокаивала рыдающего юношу. Серегин впервые

участвовал в наступлении и вот, не выдержал. А Машенька была в боях не первый

раз. Эта маленькая толстушка вынесла с поля боя не один десяток раненых.

С трудом удалось успокоить Серегина и договориться с

ним о порядке эвакуации раненых, предусмотрев транспортировку основного их

потока через реку ночью, под покровом темноты, и оказать им пока максимально возможную

помощь.

Затем мы двинулись по траншее дальше. И, наконец,

вышли наружу. Мы увидели широкое плато, изрытое воронками от снарядов и бомб.

Повсюду были видны разбитые автомашины, танки, орудия, трупы лошадей и людей.

С трудом мы нашли блиндаж, в котором находился

командный пункт комбата Белоусова. Узнаем, что наше наступление захлебнулось:

противника удалось отбросить только на два-три километра. Много раненых, но

оказать им квалифицированную помощь невозможно, а эвакуировать через реку

опасно.

В блиндаже комбата находилась известная всей дивизии

Шурочка, заместитель начальника политотдела дивизии по комсомолу. У Шурочки

были пушистые золотистые волосы, задорное красивое лицо, точёная фигурка. Одета

она была с некоторым щегольством: хромовые сапожки, тщательно отглаженная

гимнастёрка, на поясе – кобура с пистолетом ТТ. Шурочку в дивизии любили за

храбрость, весёлый характер, несмотря на то, что о ней шла дурная слава: она

любила мужчин, но её любовников обычно преследовал рок. Они погибали. Вот и

сейчас её избранником был отчаянно храбрый комбат Белоусов. Прошло немного

времени, и я узнал, что Белоусов убит.

Я решил, что необходимо срочно наладить цепочку

эвакуации раненых через реку и далее в медсанбат. А пока оставил Перкова в

помощь Серегину. У Серегина лежал на носилках солдат без сознания с ранением

черепа. Ему необходима была срочная помощь, и я решил попытаться перевезти его

с собой на лодке вместе с одним легко раненым солдатом.

Мы вместе с ним подняли носилки и с трудом потащили

его по траншее до выхода на берег. Дальше по крутому склону мы тащили носилки

волоком. Самое трудное было разместить носилки на лодке так, чтобы нам двоим удалось

не только разместиться, но и грести. Солнце пекло нещадно. Когда мы, наконец,

взгромоздили носилки на лодку, я был совершенно измотан, гимнастерка была

пропитана потом.

Я сел на корму, мой спутник на нос лодки, каждый взял

по веслу, вынув вёсла из уключин. Но так грести было трудно, течение сносило

лодку. Обстрел реки усилился. Разрывы снарядов вздымали столбы воды то в одном,

то в другом месте. Один снаряд разорвался совсем недалеко: лодку сильно

качнуло. Один осколок попал в лодку и в образовавшееся отверстие начала

проникать вода, которая поднялась уже выше щиколоток, когда нам, наконец, удалось

пристать к берегу.

Так закончилась моя попытка вынести из поля боя одного

раненого. Только одного! А Помидорчик вынесла десяток.

Мой друг Курбан Салиев

Осенью 1942 года я получил

назначение в 53 стрелковую дивизию на должность командира санвзвода медсанбата.

В этой должности я пробыл до конца мая 1946 года.

Моё первое знакомство с

подчиненным мне санвзводом произошло при несколько странных обстоятельствах.

Медсанбат располагался в деревне Шатрице Смоленской области. Командир

медсанбата указал мне дом, в котором проживали мои подчиненные.

Вхожу. Большая комната с

русской печью. Но что я вижу? Вульгарную драку: плотный военфельдшер с тремя

кубиками сидит верхом на военвраче 3-го ранга и лупит его почем зря. А военврач

3-го ранга пытается вырваться и громко выражается.

– Здравствуйте, – сказал я.

Но меня сперва не услышали.

Тогда я подошел к ним ближе и повторил:

– Здравствуйте.

Разгоряченный военфельдшер

недовольно встал. Поднялся и военврач.

– Это помещение санвзвода медсанбата?

– Так точно, – сказал военфельдшер, отдуваясь и застегивая воротник

гимнастерки.

– Я назначен на должность командира санвзвода.

Я постарался произнести эти

слова как можно более внушительно.

Затем произошла сцена из

Гоголевского «Ревизора». Два драчуна словно остолбенели, раскрыв от удивления

рты.

Первым опомнился

военфельдшер.

– Простите, что вы сказали?

– Я сказал, что назначен вашим командиром.

Военфельдшер покрутил

головой от удивления, потом вытянулся в струнку, щелкнул каблуками, отчеканил:

– Военфельдшер Алфёров.

Я посмотрел на врача. Он

выглядел весьма живописно – расстёгнутая гимнастерка, иссиня-чёрные

взъерошенные курчавые волосы, чёрные блестящие глаза, смуглое лицо и раскосые

глаза позволяли предположить его восточное происхождение. Он ещё не остыл и с

ненавистью смотрел на Алфёрова. Как бы ни был он удивлен моим появлением,

Алфёров явно занимал его больше. Он просто клокотал от возбуждения и, не

обращая внимания на меня, дико вращая глазами, прохрипел в лицо Алферову.

– Иди ки чёрт!

Потом, когда я познакомился

с ним ближе, я узнал, что это выражение было его любимым ругательством: он был

чистокровным киргизом, вполне прилично говорил по-русски, но матерных

ругательств не признавал, и самым страшным ругательством для него было: иди ки чёрт. Почему-то сказать просто:

иди к черту – ему не удавалось, так же как не удавались и некоторые другие

обороты русской речи.

Признаюсь, я слегка обалдел

от этой встречи.

«Ничего себе, – подумал я. –

Ну и влип же».

Никогда ранее я не

сталкивался в армии со столь неформальными, мягко говоря, взаимоотношениями.

Ничего себе: младший по должности и званию бьет старшего! Ещё более я удивился,

когда узнал, что Курбан Ибрагимович Салиев, так звали военврача, исполнял

временно обязанности командира санвзвода.

Как же я буду командовать

такими кадрами?

И как мне поступить сейчас,

чтобы с самого начала не уронить свой авторитет, как командира? Прикрикнуть?

Показать свою власть?

Но я кожей почувствовал, что

здесь, в столь неординарных обстоятельствах, требуется иной подход.

– Ребята, – сказал я, – давайте жить дружно.

Тем самым я предвосхитил

появление в литературе кота Леопольда.

И сразу почувствовал, что

попал в точку.

Красивое холеное лицо

Алфёрова расплылось в улыбке, а Курбан Салиев раскрыл от удивления рот и сразу

выпустил пар: клокотание прекратилось.

Я пожал обоим руки. Занятый

потасовкой, я не обратил внимания на то, что в другой половине комнаты застыли

две молчаливые фигуры, которые никак не реагировали на драку. Видимо, она была

для них привычным делом.

Теперь обе фигуры подошли ко

мне. Оказалось, что это два военфельдшера санвзвода – Красько и Пересичанский,

оба украинцы. Иван Красько был лет тридцати, подтянутый брюнет среднего роста,

рассудительно спокойный. Николай Пересичанский – высокий, худой,

легкомысленный, любил поболтать.

Курбан Салиев был командиром

отделения СХЗ (санхимзащиты) в составе санвзвода. В его подчинении находился

Николай Пересичанский.

Всё это я узнал из мирной

беседы, которая у нас состоялась незамедлительно. Уже позднее мне рассказали,

что подобные стычки между Курбаном и Жорой Алфёровым происходили неоднократно

из-за малейшего пустяка. Оба они очень высоко себя ценили и были крайне

обидчивы. Любые неуважительные к себе замечания они воспринимали драматически.

В прежние времена столкновения между ними заканчивались бы дуэлью.

А пока я предложил им подать

друг другу руки, что и было сделано: Алфёровым – с широкой улыбкой, Курбаном –

с кислой гримасой.

Алфёров сообщил, что его лучше

звать Жорой. Он мигом сообразил закуску, где-то достал спирт, и мы отметили

знакомство.

Выпив, Курбан оживился,

кислое выражение исчезло с его лица.

– Эх, – сказал он мечтательно, – был бы у нас баран, приготовил бы бешбармак

– палчик оближешь.

Мне приготовили постель, и я

переночевал у них, а затем поселился там постоянно.

В тот же вечер Жора

познакомил меня со своей женой Шурочкой. Это была статная блондинка с

приветливым лицом. Работала она операционной сестрой. Позднее я узнал, что и у

Курбана была ППЖ – врачиха, с несколько страшноватой внешностью, которая

держала его, однако, в строгости.

Началась у меня новая жизнь.

Уже с первого дня я понял, что строго уставные взаимоотношения между нами

исключены. Особенно это касалось Жоры Алфёрова и Курбана Салиева. Оба они не

терпели насилия над собой и малейшего проявления солдафонства.

Наш комбат Дмитриевский

понимал это. Ему было уже под шестьдесят, лицо его было изрыто оспой. Он не

любил командовать,и его уважали за спокойный характер и рассудительность.

Но позднее нам прислали

нового командира медсанбата по фамилии Ложников. Это был кадровый военный,

формалист и сухарь с невыразительным надменным лицом. Он решил подтянуть

дисциплину в медсанбате, и на этой почве произошел конфликт между ним и Жорой

Алфёровым. Надо сказать, что Жора выглядел очень импозантно. Одет он был

щеголевато: хромовые сапоги, новая шинель, фуражка с околышем. Вёл он себя с подчеркнутым

достоинством. В частях дивизии его боялись больше меня: своим поведением и

внушительными манерами он напоминал больше генерала, чем военфельдшера. Когда я

его посылал в какую-либо часть для проверки санитарного состояния, командование

части буквально трепетало перед ним, так как было известно, что если он найдёт

какой-либо непорядок, то начальству части несдобровать. Жора составлял акт, представлял

его мне, я передавал его командиру дивизии, а тот обычно выносил командиру

части выговор или же давал пять суток домашнего ареста, с удержанием денежного

содержания за эти дни.

Меня чаще командирам

удавалось уговаривать не составлять акт, если я находил какой-либо криминал.

Жора же был неумолим, и я его акты обычно отдавал комдиву, чтобы поддержать его

авторитет.

И вот как-то Жора встречает

комбата Ложинова и забывает отдать ему честь. Комбат остановился.

– Военфельдшер, подойдите ко мне.

Жора подошёл.

– Почему не отдаете честь?

– Виноват, товарищ комбат. Задумался.

– Как вы стоите? Стоять смирно!

– Есть, – Жора щёлкнул каблуками, вытянулся и отдал честь.

– Вольно, можете идти. И не забывайте, что вы не у тещи на блинах, а

в медсанбате.

– Слушаюсь!

Жора ещё раз козырнул и

удалился.

Не знал комбат, с кем имеет

дело. Такого унижения своего достоинства Жора не мог допустить. И он отомстил

комбату страшной местью.

Он стал подстерегать его.

Увидев, прятался за деревом или домом и, как только комбат подходил,

стремительно выходил из-за укрытия, вытягивался в струнку и отдавал ему честь.

Сперва комбат удовлетворенно отвечал ему, взяв под козырек и полагая, что его

урок пошел военфельдшеру на пользу. Но спустя час Жора снова появлялся

неожиданно перед ним, снова становился во фрунт и снова отдавал честь. Комбат

опять реагировал по уставу. Но когда эта процедура повторилась в третий,

четвертый и пятый раз, он понял, что Жора над ним издевался.

– Отставить! – крикнул он в бешенстве.

– Слушаюсь, – Жора щелкнул каблуками, повернулся на 180 градусов и

удалился строевым шагом.

На следующий день всё

повторилось. Комбат был взбешен, но ничего не мог поделать: Жора строго

выполнял устав. А за неукоснительное выполнение устава наказать было невозможно.

В конце концов, при виде

Жоры Ложников краснел, бледнел, его оловянные глаза стекленели, и он старался

делать вид, что не замечает его. Кончилось тем, что не Ложников воспитал Жору,

а Жора дал Ложникову сокрушительный урок. И это сказалось на поведении

Ложникова по отношению не только к Жоре, но и к другим подчиненным. Гонор у него

явно уменьшился. В конце концов, его заменили.

Жора имел большой авторитет

у женщин дивизии. Их прельщала не только его внешность, но и манеры: учтивость

в сочетании с гонором, важность, генеральская поступь. Но он был верен своей

Шурочке.

Когда мы с ним познакомились

ближе, он стал рассказывать мне о своей довоенной жизни. Жил он в Риге, имел

большой успех у женщин. По его словам, его любовницей была известная рижская

балерина.

Курбан Салиев являл собой

полную противоположность Жоре. Жора был злопамятен, Курбан быстро возбуждался,

но так же быстро отходил. Долго зла не помнил. В отличие от Жоры, был очень

непосредственен и откровенен. Но он не был наивен, любил прихвастнуть, особенно

когда вспоминал свою довоенную жизнь.

– Я был главный врач областной больницы. Всё у меня было. Понимаешь,

жил как король. Был у меня приятель, директор пивзавода. Так он помог мне

сделать пивопровод к моей квартире. Когда хочу, открываю кран – сам пью и

друзей пою. Не веришь, да? – он обиженно сверкнул глазами. – Не веришь? А у

меня в гостях бывало все городское начальство. Меня все уважали. Понимаешь, да?

Для гостей всегда сам готовил бешбармак.

– А где брал барана?

– Я был хозяин. У меня в больнице всегда были бараны. Пациенты уважали

меня, баранов привозили. Приезжай ко мне после войны – почётным гостем будешь.

Угощу тебя самым почётным блюдом – глазами барана. А знаешь, как едят бешбармак?

– глаза его увлажнились от сладких воспоминаний. – Гости сидят на ковре, на

подушках. У каждого рядом сосуд с водой, в центре на ковре – большой блюд с

бешбармаком. Каждый сперва моет руки, а потом берет бешбармак.

– Рукой?

– Пальцами. Набирает полную горсть риса и – в рот. Вот так, – и он показывает.

– Только один раз можно зачерпнуть?

– Почему один? Сколько хочешь.

– Значит, обслюнявит руку, а потом ею опять – в блюдо? А потом другой

лезет и добавляет свою слюну? Не потому ли в Киргизии и Казахстане так

распространен бытовой сифилис?

– Иди ки чёрт! – свирепеет

Курбан: – Какой ещё сифилис! Руки же моют, понимаешь?

– А если бы я у тебя в гостях не пожелал есть так бешбармак?

– Перестал бы быть моим другом. Стал бы врагом.

Как-то спрашиваю его:

– Курбан, почему редко в баню ходишь?

– А зачем баня? Кожа не любит воду. Киргизы редко купаются, потому и

здоровые.

– А в Иссык-Куле купался?

– Иссык-Куль! – Курбан мечтательно закатил глаза. – Приезжай ко мне

после войны. У меня дач на Иссык-Куль. Два этажа, две жены. Свой пыпэже. Хочешь – одну жену отдам тебе,

не хочешь – женим на такой девушке – палчик оближешь!

Курбан был не дурак выпить.

Однако во хмелю был буен и опасен. Поэтому я всеми путями пытался его оградить

от выпивки, чаще всего – безуспешно. Выпив же достаточную дозу, он начинал

куражиться. И тогда ему чёрт был не брат.

Никто не мог его урезонить в

этом состоянии. Кроме меня. Хотя это может показаться странным, но меня он чаще

всего слушался. Однако кричать на него в это время было опасно. Мне приходилось

прибегать в эти минуты к самым нежным выражениям и даже поглаживать его по

курчавой голове.

Помню как то раз на сабантуе

у начсандива мы все приняли изрядную дозу спиртного. Кто-то сделал Курбану

какое-то замечание. Курбан мигом остервенел, выхватил пистолет из кобуры и стал

угрожать обидчику.

Я схватил его за руку.

– Иди ки чёрт! – захрипел

он, бешено вращая глазами.

– Ну, Курбанчик, успокойся, – я стал между ним и обидчиком. – Ну, присядь…

С трудом удалось его

усадить. Но успокоился он не сразу: стал стрелять из пистолета в пол между

наших ног.

Так что в подпитии он был

крайне опасен: противоречить ему в эти минуты было чревато…

У Курбана была странная

должность: командир отделения СХЗ (санхимзащиты). Так как химическая война так

и не состоялась, Курбан по своей основной должности остался невостребованным. В

этом отношении его воспринимали иронически. Я посмел по-своему расшифровать

буквы СХЗ: Салиев хреновиной занимается. И это обозначение стало гулять по

дивизии.

Когда Курбан узнал об этом,

он сперва обиделся на меня, но ненадолго. И когда при его появлении в полку

офицеры восклицали: «А, Салиев хреновиной занимается?» – Курбан только

миролюбиво ухмылялся.

Как-то встречаю Шурочку, –

не жену Жоры, а комсорга дивизии. Она шла мне навстречу, ослепительно улыбаясь:

– Доктор, скажите, как Салиев хреновиной занимается? И как эта хреновина

выглядит?

– Груши околачивает.

– Чем?

Однако, несмотря на то, что

химической войны не было, один раз его должность была востребована. В химроте

дивизии произошло ЧП: бойцы и офицеры роты хлебнули вместо этилового метиловый

спирт.

Мы прибыли в химроту вместе

с Салиевым, начсандивом и прокурором дивизии и застали страшную картину. Многие

были в бессознательном состоянии. Их срочно отправили в медсанбат, но троих не

удалось спасти: они скончались. Несколько человек ослепли. Навсегда. Среди них

фельдшер химроты Лизгольц. Ему уже было более 35 лет, в тылу его ждали жена и

двое детей. А в дивизии Лизгольц был известен как балагур и весельчак. Страшно

было видеть, как он сразу поблёк и осунулся, как он беспомощно пытался ходить,

протягивая вперёд руки и натыкаясь на людей, столы, стулья, стены.

Хотя химической войны всё не

было, начальство требовало от нас быть в постоянной готовности к ней.

И летом 1943 года меня

послали в Дзержинск для повышения квалификации в этой области. Это было

невероятной удачей – вырваться в тыл, в мирную жизнь. Несколько дней я пробыл в

Горьком, отметился в комендатуре, а потом поехал в Дзержинск.

Главной продукцией

химкомбината в Дзержинске были боевые отравляющие вещества, в основном – иприт

и люизит. Меня прикрепили к спецбольнице, в которой лечились люди, отравленные

на производстве. Больница была хорошо оборудована, и питание в ней было вполне

приличное для военного времени. На больных нам демонстрировали картину

отравления ипритом и люизитом и методы лечения. Рассказывали также о способах

индикации отравляющих веществ и методах дегазации.

Я тогда не знал, что на

заводах Дзержинска в то время работали несколько моих школьных товарищей: они

окончили Менделеевский институт. Уже через много лет после окончания войны в

Смоленск приехал на юбилей школы №7, в которой до войны директором работал его

отец, мой товарищ Сергей Андреев, который все это время работал в Дзержинске.

Это был второй раз, когда

мне во время войны удалось вырваться в тыл. В первый раз это было в январе 1942

года, когда я работал в эвакоприемнике в районе Волоколамска. Тогда я получил

приглашение в Центральный дом работников искусства на вечер встречи деятелей

искусства с фронтовиками. Там я повстречался с профессором Смоленского

мединститута В. Г. Молотковым, который в то время исполнял обязанности главного

патологоанатома Западного фронта.

Сейчас же я воспользовался

своей командировкой для встречи с матерью. Я уже знал, что она с семьей

эвакуировалась в Саратов, работает там стоматологом в обкомовской поликлинике.

Поэтому я сообщил ей свой адрес, и она с большим трудом вырвалась ко мне на

несколько дней. До Горького она ехала на теплоходе по Волге, а от Горького до

Дзержинска поездом. Она рассказала мне как во время бомбежки Смоленска 26 июля

у неё с семьей остались только ключи от квартиры и паспорта, с каким трудом им

удалось эвакуироваться вместе со Смоленским мединститутом в Саратов.

Её удалось устроить на

несколько дней в общежитие при спецбольнице.

Когда я прибыл из Дзержинска

в свой медсанбат, то поспешил поделиться с Курбаном полученными мною знаниями.

И был один момент, когда казалось, что эти знания можно применить на практике.

Это было в Венгрии в конце 1944 года, когда нам неожиданно сообщили, что

противник собирается применить на нашем участке фронта химическое оружие.

Медсанбат тогда расположился во дворце одного венгерского графа. Так случилось,

что на следующее утро сапёры обнаружили в подвалах дворца камеры, в которых

были замурованы несметные богатства: картины, фарфор, хрусталь, древние монеты,

старинное оружие…

Для меня остается загадкой,

почему Курбан, любивший роскошь, не польстился на эти богатства.

Всё это были детали. На деле

же аббревиатура СХЗ – Салиев хреновиной занимается – оставалась справедливой.

Поэтому командир медсанбата и начсандив нагрузили его другими обязанностями:

его назначили дивизионным венерологом и командиром команды легкораненых.

Должность дивизионного

венеролога его вполне удовлетворяла и льстила его самолюбию. Не берусь судить,

какие были у него знания в области венерологии. Подозреваю, что они были

минимальными. Тем не менее держался он как венеролог с большой важностью,

суждения его в этой области были безапелляционными и не подлежали обсуждению.

Война привела к резкому

увеличению венерических заболеваний, и в пациентах у Курбана не было

недостатка. И некоторых из них он оставлял по блату у себя в команде легкораненых.

Те, конечно, готовы были идти за Курбаном в огонь и воду. Из их числа долгое

время у него служил в качестве ординарца казах Жора. Ординарца не было положено

по штату ни мне, ни Салиеву, но у меня его никогда не было, а Курбан всегда

ухитрялся иметь ординарца, рабски преданного ему. Так вот, этот Жора был

сифилитик, и Курбан его лечил. Часто он приглашал меня на сабантуй, который

обычно обслуживал Жора. При этом он нередко ел с нами из одного котелка и пил

из одного стакана. И меня он убедил, чтобы я следовал его примеру и не боялся.

– Чего ты боишься, – говорил он сердито, – раз он лечится, значит,

незаразен.

Его речь была столь

убедительна, что я иногда поддавался уговорам и ел с Жорой из одного котелка.

Однако после войны, когда гипнотическое воздействие на меня Курбана в этой

области испарилось, я нередко с холодным потом вспоминал эти совместные

трапезы: а вдруг я тогда заразился и у меня может развиться третичный сифилис…

И я тогда вспоминал доцента Алексея Афанасьевича Смирнова, который читал нам в

институте лекции по сифилису. Долговязый и лысый Алексей Афанасьевич поднимал

вверх артистичным жестом большой палец и с чувством произносил:

– In dubio suscipe luem.

Что означало: в случае

сомнения подумай о сифилисе. Потому что третичный сифилис по своим внешним

проявлениям может напоминать самые различные болезни сердца, сосудов, печени и других

органов.

Я знал немало случаев, когда

почтенные отцы семейства, никогда на войне не согрешившие, вдруг через 5, 10,

15 лет после войны заболевали какой-либо болезнью, и у них в больнице

выявлялась положительная реакция Вассермана, свидетельствующая о наличии

сифилиса. Чаще всего это был бытовой сифилис: заражались, пользуясь общей

посудой с сифилитиками, которые нередко сами не знали, что у них сифилис.

Вот почему я в течение ряда

лет после войны опасался: а не заразился ли я сифилисом от пациентов Курбана и

не только от них. К счастью, всё обошлось.

Один случай из

венерологической практики Курбана мне запомнился особенно отчетливо.

Я часто бывал в редакции

нашей дивизионной газеты. Там были талантливые люди, в частности, О., который

до войны работал художником в «Комсомольской правде». После войны он

возвратился в эту редакцию, и я нередко встречал на страницах газеты подписанные

им рисунки.

Особое чувство симпатии

вызывал у меня, и не только у меня, поэт Коля Семёнов. Это был белокурый

кудрявый юноша с синими ясными глазами и нежным румянцем на щеках. Он был

красив, но ощущалось в нем что-то девичье: он часто смущался, краснел, никогда

не ругался. В нём чувствовалась нравственная чистота и свежесть. Он был лирик

по складу своего таланта и часто печатал в дивизионной газете хорошие стихи. Мы

с ним нередко задушевно беседовали, и он мне рассказал, как скучает по своей

маме, у которой он единственный сын, единственный свет в окошке. Она ему часто

присылала письма из Владимира.

Женщины любили Колю, но он нередко

смущался в их присутствии. Однако случилось так, что перед одной он не устоял.

Это была редакционная машинистка Марина – яркая блондинка с пышными волосами,

высокой грудью и полными бёдрами. Она совратила Колю, и Коля полюбил её.

И вдруг в один далеко не

прекрасный день Коля прибегает к Салиеву, крайне взволнованный, и просит

осмотреть его. Они удалились в соседнюю комнату. Потом вернулись –

торжественно-мрачный Курбан и сразу побледневший Коля, смотревший на Курбана с

отчаянием.

– Сифилис, – сказал Курбан. – Первый стадий. Лечиться надо.

Коля опустился на стул и

зарыдал.

– Что же я теперь маме напишу? Что мне делать?

– Иди ки чёрт! – заорал на

него Курбан. – Какой мама? Лечиться надо, всё пройдет.

В то время пенициллина у нас

еще не было. Сифилис лечили в основном неосальварсаном. Салиев сразу же сделал

Коле первый укол.

– Каждый день укол надо. Завтра приходи утром.

Коля, шатаясь, вышел. Но

больше не пришёл. В тот же день он застрелился из собственного трофейного

пистолета системы «Вальтер».

Хоронили его всей дивизией.

Матери послали похоронку, в которой сообщали, что её сын героически погиб при

защите Родины.

Марина рыдала и говорила

Салиеву, что не знала о своей болезни. И этому можно было поверить: у женщин

часто первая стадия сифилиса может протекать без видимых симптомов, так как

твердый шанкр обычно безболезнен.

Женщины регулярно

подвергались гинекологическому осмотру. Обязанности дивизионного гинеколога

исполняла врач-ординатор терапевтического отделения Кирдаева. Она обнаружила у

Марины типичный первичный сифилис – но только после смерти Коли. Марина

призналась, что до Коли она имела связь с несколькими офицерами. Салиев всех их

вызвал, у одного нашел сифилис и стал его лечить.

Однако наиболее впечатляюще

яркая индивидуальность Курбана проявлялась при исполнении им обязанностей

командира команды легко раненых. Эта команда была очень своеобразным

подразделением. Обычно её формировали во время наступления, когда медсанбат не

мог вместить всех раненых. Иногда интенсивность боёв была столь велика, что в

команде Салиева собиралось до 500 легко раненых. В сущности, это был целый

батальон, состоящий из ходячих раненых, которым требовались регулярные

перевязки и наблюдение. Именно в этой должности блестящие организаторские способности

Курбана проявились в полной мере.

Ему удавалось размещать

своих подопечных в деревнях. Кормились они в медсанбате.

Кто только не попадал в эту

команду! Помимо легко раненых сюда попадали и сифилитики, и другие больные,

которые требовали длительного лечения, но могли передвигаться пешком, не

загружая медсанбат.

Пребывание в команде легко

раненых часто означало для фронтовиков перемещение из ада в рай, возможность

расслабиться, отдохнуть от окопной грязи, избавиться на время от постоянной

смертельной опасности. Неудивительно, что далеко не все бойцы и офицеры спешили

вернуться в строй. Были и такие, которые использовали малейшую возможность

оставаться в команде Салиева как можно дольше. И я бы погрешил против истины,

если бы сказал, что это были единицы.

Неудивительно, что для своей

команды Курбан был и царь, и Бог, и военный начальник. В его окружении

находились услужливые шестерки, всегда готовые выполнить любое его желание и не

только выполнить – предугадать. Поэтому во время боев он становился фигурой

более могущественной, чем командир медсанбата.

Но наибольшего могущества он

достиг, когда наша дивизия перешла границу и стала воевать на чужой территории.

В этих условиях во время наступления Курбан становился настоящим удельным

князем. Появились трофеи: вино, ковры. Курбану нравилась роль дивизионного

Гарун аль-Рашида.

Монастырские посиделки

Вспоминаю встречу Нового