Математическая морфология.

Электронный математический и

медико-биологический журнал. - Т. 12. -

Вып. 2. - 2013. - URL:

http://www.smolensk.ru/user/sgma/MMORPH/TITL.HTM

http://www.smolensk.ru/user/sgma/MMORPH/N-38-html/TITL-38.htm

http://www.smolensk.ru/user/sgma/MMORPH/N-38-html/cont.htm

УДК 611. 718 (470. 332):

930. 26

ВАРИАЦИОННАЯ

(ТИПОВАЯ) АНАТОМИЯ И ЕЕ СОЗДАТЕЛИ

В.

Н. ШЕВКУНЕНКО И А. М. ГЕСЕЛЕВИЧ

(БИОГРАФИИ

НА ЭТАПАХ ИСТОРИИ)

Реферат

Ó 2013 г. Тейкина О. Ю.

Содержание

Введение

Глава 1. Вариационная

(типовая) анатомия

1.1.

Развитие теории

1.2.

Конституции человека

1.3.

Конституционология с позиции типовой анатомии

1.4.

Основные аспекты типовой анатомии

Глава 2. Из истории Санкт-Петербургской военно-медицинской академии

Глава 3. Становление В. Н. Шевкуненко как педагога и ученого

Глава 4. Жизненный путь

ученого В. Н. Шевкуненко

4.1.

Первые достижения

4.2.

Период революционного кризиса и войн в жизни В. Н.

Шевкуненко

4.3.

Кафедральная работа В. Н. Шевкуненко

4.4.

Общественная деятельность В. Н. Шевкуненко

Глава 5. А. М. Геселевич -

последователь школы Пирогова-Шевкуненко

Заключение

Литература

Введение

Анатомию

человека можно определить как систему знаний о строении человеческого тела,

рассматриваемого в его развитии, в единстве с функциями и взаимосвязи с окружающей

средой. Связь научных исследований с потребностями медицины, прогресс, который

был и остается главным двигателем анатомии, побуждает ко все более глубокому

познанию структурных закономерностей

организма человека.

Анатомия

человека посредством топографической и хирургической анатомии тесно связана с клиническими

дисциплинами. Великий русский хирург и анатом Н.И. Пирогов, ознаменовавший собой целую эпоху в развитии

медицинской науки, практики и образования, завещал развивать прикладное

направление в анатомии. Учение о типовой (вариационной) анатомии явилось

продолжением его идей.

В

связи с этим, широкой известностью пользуется ленинградская школа анатомов под

руководством В.Н. Шевкуненко. Работы в области индивидуальной изменчивости органов

и систем человеческого тела приобрели широкий размах в 20-х годах прошлого века

на кафедре топографической анатомии

Военно-медицинской академии в Ленинграде.

Один

из последователей ленинградской школы анатомов и ученик В.Н. Шевкуненко –

профессор А.М. Геселевич, осуществлявший разработку вопросов анатомической изменчивости

в теоретическом и прикладном направлениях.

Глава

1.

Вариационная (типовая) анатомия

1.1.

Развитие теории

В

1925 г. вышла небольшая по объему, но содержательная брошюра «Типовая и

возрастная анатомия» профессора

Виктора Николаевича Шевкуненко. Книга представляла обзор материала, полученного в течение

многолетних исследований. Это был отчет о работе лаборатории кафедры оперативной

хирургии и топографической анатомии Военно-Медицинской Академии с 1905 г.

Данные 140 работ были основаны на исследовании более 1800 трупов различного

пола и возраста, дополнены и иллюстрированы сравнительно-анатомическими,

эмбриологическими, патологоанатомическими, гистологическими исследованиями и

экспериментом на трупах и живых животных.

В

топографо-анатомических исследованиях ленинградской школы анатомов изначально

преобладала тематика, касающаяся сосудистой системы, периферической нервной

системы, анатомии внутренних органов. На

фоне господствовавшей тогда классической анатомии, с ее характерным описательным

методом, данные отличались новизной, необычной трактовкой, желанием приблизить

теорию к запросам практики.

В.Н Шевкуненко были введены понятия типовой и возрастной анатомии.

Изучение многих областей и органов человеческого тела показало бесконечное количество

вариантов их строения и расположения. Но все многообразие вариантов стало

возможным свести к трем типам.

При формировании понятия типов он исходил из положения: если эмбриогенез данного

типа прошел все стадии до высшей ступени, то этот тип достиг филогенетического

и онтогенетического совершенства.

Рис. 1. Монография В.Н. Шевкуненко

Совершенный тип органа свойственен поздним

стадиям эмбрионального развития и наблюдается у человека в 55 — 60%.

Совершенство определяется, как полнота и законченность какого-либо

предмета, ставшего тем, чем он может быть по своей природе. Если субъект в

эволюции своего рода проделал все стадии и достиг высшей ступени, то можно

говорить о филогенетическом совершенстве. Если эмбриогенез

данного типа строения показывает, что все стадии развития проделаны этим типом

и достигнута высшая ступень — этот тип достиг онтогенетического совершенства.

Если среди нескольких типов строения один более удовлетворителен с точки

зрения анатомо-механических данных — он отвечает большей степени

совершенства.

Условия работы органа в течение жизни субъекта выставляют еще одно

требование: соответствие его строения физиологическим законам; оно определяет физиологическое

совершенство того или иного органа. Орган, или система

органов, прошедшая через всю лестницу филогенеза, проделавшая правильный

эмбриогенез, совершенная с точки зрения статики и динамики, то

есть как неживая

материя, совершенная с точки

зрения функции, как часть живого целого, — представляет образец степени совершенства,

которое можно было бы назвать совершенством биологическим.

Совершенный тип в клинике предопределяет благоприятный исход

послеоперационного периода.

Несовершенный тип свойственен ранним стадиям онтогенеза,

частота у человека определяется в 15%. В клинике предопределяет степень хирургического

риска после операции, например, летальность при язвенной болезни

двенадцатиперстной кишки на высоте кровотечения. В основе органической

патологии, например, при гестозах, в 13% случаев – печеночная недостаточность,

и в 14% случаев – варикозное расширение вен семенного канатика.

Переходный - между тем и другим чистым типом,

комбинирует их черты, и определен в 20 — 25% исследованного материала. В

клинике этот тип имеет важное значение в развитии педиатрии, детской хирургии и

решении ее проблем (врожденный дефект развития, опухоль, болезни соединительной

ткани, воспалительные заболевания с учетом формирования иммунологической

реактивности, например, аппендицит, лимфаденит и др.)

Постэмбриональное развитие направляется

многими факторами, среди которых достоверно известными являются возраст,

упитанность, род занятий, привычки.

Таким образом, существуют внешние признаки типов строения, формы и расположения

внутренних органов. Пол и внешние формы скелета — признаки характера эмбриональной

закладки типа; возраст, упитанность и привычки — внешние признаки постэмбриональной

его эволюции.

Результаты

исследований, проводимых на эту тему, были доложены на XVII и XIX

съездах российских хирургов.

В 1935 издана монография "Типовая

анатомия" (рис. 2), составленная В.Н. Шевкуненко вместе с

доцентом А. М. Геселевичем, обобщившая

около 300 исследований.

Рис.2. Монография В. Н. Шевкуненко и А. М. Геселевича

Было

пересмотрено одно из кардинальных теоретических положений морфологии — понятие

анатомической «нормы». Старое толкование «нормы» как общей для всех,

неизменной или средней арифметической величины было

заменено новым. Каждый организм сам по себе не является повторением другого,

себе подобного. Поэтому характеристика

нормы будет неточной. Изменчивость форм отражает текучесть процесса, каким

авторы признавали человека. Исследователи наблюдали частое несоответствие

топографии на операционном столе с той топографией, которая изложена в в руководствах.

Средние нормы не совпадали с действительным положением и формой органов.

Следовало от изучения топографической анатомии, которая описывает положение и

взаимоотношение здоровых органов и частей тела по областям, перейти к изучению

типовой анатомии, исследующей распределение тканевых и системных масс в

организме и расположение органов и частей тела с точки зрения их развития.

1.2. Конституции человека

В современном представлении конституция человека – это целостность

морфологических и функциональных признаков, унаследованных и приобретенных,

относительно устойчивых во времени,

определяющих особенности реактивности организма и профиль индивидуального

развития. В составе конституции выделяют общую и частные конституции.

Общая конституция (генотип) - это совокупность морфологических

и функциональных признаков, связанных с реактивностью организма, т. е. общая

конституция, свойственная всему организму как целому.

Частные конституции соответствуют различным

системам, органам и даже клеткам.

Так, к частным конституциям относятся:

- соматотип (частная анатомическая конституция),

- группа крови (частная серологическая конституция),

- тип темперамента (частная психодинамическая конституция),

- пальцевая дерматоглифика (частная дерматоглифическая конституция),

-

вариант хромосомного набора клетки (частная

хромосомная конституция),

- особенности иммунного статуса, обменных процессов и т. д.

Частные конституции тесно связаны с общей, среди них выделяют

морфологические и функциональные.

Анатомическим проявлением общей конституции является соматотип (соматический

тип, тип телосложения, габитус).

За длительный период изучения конституций, начиная со времени Гиппократа,

было предложено много классификационных схем, как с малым числом соматотипов,

так и с большим их набором (более 4).

Чем больше типов представлено в схеме конституциональной диагностики, тем информативнее

характеризуется соматическая полиморфность популяции. При этом затрудняется

привязка соматопсихических проявлений с характером реактивности или процессами

роста организма.Каждая типология вариантов телосложения выбирает какие-то признаки

в качестве основных, игнорируя другие.

В основу классификации конституции человека могут быть положены следующие

принципы:

а) соматопсихологический — определяет проявления психофизической

стороны, заданной генотипом и модифицированной внешними влияниями;

б) физиологический — сумма факторов, определяющих устойчивость

организма к внешним повреждающим факторам;

в) генетический — конституция определяется развитием наследственных

задатков;

г) смешанный — определяется

особенностями, обусловленными действием наследственности и среды.

Конституция ребенка в определенной мере меняется с возрастом, но эти

изменения можно рассматривать как модификацию типа, а не его кардинальную

перестройку.

Антропологами показано, что нельзя оценить какую-нибудь конституцию как

более здоровую и работоспособную. Сходные типы конституции встречаются в разных

популяциях человека, но удельный вес их разный. Встречаемость конституциональных

типов у представителей разных профессий также разная. В настоящее время

исследуется связь конституции человека с уровнем окислительных процессов,

гормональным профилем.

На современном этапе развития актуальной задачей конституционологии

является изучение процессов адаптации - выявление преимущества тех или иных

конституциональных типов в определенных условиях меняющейся среды. Не менее

важное теоретическое и практическое значение имеет изучение ряда частных

конституций как генетических маркеров сопряженности конституции с

предрасположенностью к болезням. Конституция индивидуальна.

Однако совокупность сходных конституциональных свойств может быть положена в

основу типологических классификаций.

1.3.

Конституционология с позиции типовой анатомии

В. Н. Шевкуненко и его ученики изучали конституции в связи с темпами роста

и развития организма и характеристиками его реактивности.

Тип телосложения испытывает на себе разнородные влияния наследственной и

индивидуальной изменчивости. Он складывается из внешних очертаний и пропорций,

являющихся отражением различной у каждой отдельной особи массы скелета, органов

и соединительной ткани.

При анализе внешних различий физической организации отдельных людей выявляется

сходство различных черт, характеризующих индивидуум в целом. Это сходство черт

и закономерность их возникновения позволили свести все варианты индивидуальной

изменчивости в типы. Но абсолютно полного совпадения типовых особенностей во

всех системах и органах человека не встречается. При детальном анатомо-типовом

исследовании учитываются типовые различия отдельных сегментов тела и больших

областей (голова, шея и др.).

Основным признаком, позволившим произвести выделение типов телосложения, авторами

«Типовая анатомия человека» 1935 г. была выбрана относительная длина туловища

(измеряется, от вырезки грудины до верхнего края симфиза). В индивидуальном

развитии эта величина с возрастом уменьшается, (вплоть до начала полового

созревания), а длина тазовых конечностей сравнительно с туловищем увеличивается

в большей мере (к периоду полового созревания их рост приостанавливается).

Также принимались во внимание относительная окружность груди и относительная

ширина плеч.

В настоящее время в анатомии принята классификация типов телосложения по

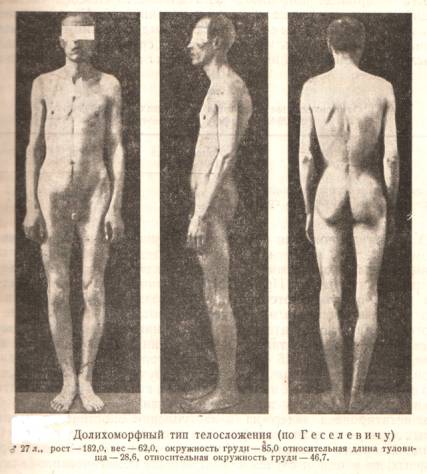

В.Н. Шевкуненко. По ней выделяются два крайних типа – долихоморфный и

брахиоморфный и средний тип – мезоморфный.

Люди долихоморфного типа (лептозомный тип – совершенный) - характеризуются средним или выше среднего ростом,

относительно длинными конечностями узким туловищем и средними или узкими

плечами, длиной узкой грудной клеткой, плоским и втянутым животом, слабым

развитием мускулатуры и подкожного жира, малый угол наклона таза; походка чаще

со ступнями, развернутыми кпереди (рис. 3).

Рис. 3.

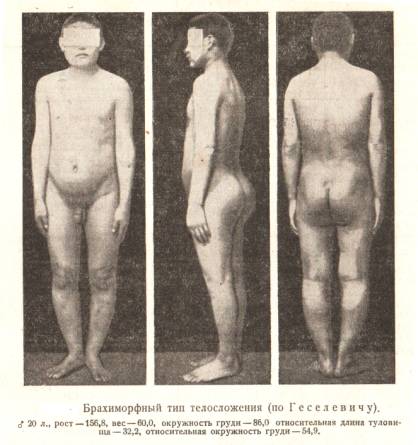

Брахиморфному типу (эйризомный тип –

несовершенный) - присущи противоположные признаки – средний

или ниже среднего рост, относительно короткие конечности при длинном туловище,

короткая широкая грудная клетка, выпуклый живот, хорошо выраженный подкожный

жировой слой, большой угол наклона таза; походка со ступнями, развернутыми кзади

(рис. 4).

Рис. 4.

При мезоморфном типе пропорции тела наиболее гармоничны, сильно

развиты скелет и мускулатура, отложение подкожного жира умеренное.

Кроме брахи- и долихоморфного типов, был выделен лептобрахиморфный тип

при исследовании подростков. При нем наблюдается относительно длинное туловище

(брахиморфный признак), узкое лицо, длинная шея, узкая грудная клетка

(долихоморфный признак) (рис. 5).

Рис. 5.

После анализа причин формирования этого типа было предположено следующее. С

одной стороны, отрицательные наследственные тенденции в анамнезе действовали

избирательно на отдельные гены, меняя обычные структурные отношения. С другой

стороны, неблагоприятные социально-бытовые условия способствовали задержке

роста (из-за уменьшения доставки организму питательных веществ и худшей их

усвояемости). Половая дифференцировка наступила своевременно, а в ряде случаев

– преждевременно (вследствие приостановки роста).

1.4. Основные аспекты типовой анатомии

Основные аспекты типовой анатомии человека ленинградской школы анатомов

были изложены в монографии В. Н.

Шевкуненко в соавторстве с А. М. Геселевичем 1935 г. и сводились к следующему.

Во-первых, все органы и системы

человека подвержены анатомической изменчивости. Это проявляется непостоянством

формы, размеров, числа, положения и иными признаками.

Во-вторых, определить анатомическую изменчивость можно

с помощью построения вариационного ряда, если располагать исследованные препараты

по нарастанию выбранного

морфологического признака (признаков). На концах его окажутся варианты изменчивости данного признака

(признаков), характеризующие

диапазон наблюдаемых индивидуальных различий.

В-третьих, индивидуальная изменчивость не является суммой случайностей, она

детерминирована процессами фило- и онтогенеза. Возможно выделить

ведущий признак (признаки) естественного и индивидуального развития органа, системы

и взять его

для построения вариационного

ряда изменчивости.

«Нормой» предложено считать индивидуально варьирующую, подвижную величину, диапазон

наблюдаемых различий, не сопровождающихся расстройством физиологических реакций; крайние же

варианты изменчивости (крайние формы) — максимальными и минимальными, верхними и нижними ее границами.

В монографии 1935 говорилось, что в

основу исследования и анатомической классификации разнообразных вариантов они

ставили исторический метод, т.е. привлечение к анализу данных генеза,

сравнительной анатомии, степени дифференцировки и социальные факторы.

Социальный фактор (профессия, привычки, питание и пр.) способен изменить в той или другой степени форму и

положение органа или части тела.

Воздействие социальных факторов на

анатомическое строение человека,

например некоторых трудовых

профессий — на костную систему вследствие больших физических напряжений, подтверждено многими

новыми исследованиями. Например, М. Г. Привес, изучавший этот вопрос, получил следующие результаты: периодические рентгенологические обследования одних

и тех же отделов скелета у одних и тех же здоровых людей показали

значительные структурные изменения костей в

результате длительных механических перегрузок.

Глава 2. Из истории Петербургской военно-медицинской

академии

Работы В.Н. Шевкуненко и его последователей по типовой

анатомии и индивидуальной изменчивости велись на базе Петербургской

военно-медицинской Академии (рис. 6).

Рис. 6. Петербургская военно-медицинская академия.

Официальным днем учреждения академии считается 18 (29)

декабря 1798 г., когда императором Павлом I был подписан Указ «об …устроении

при главных госпиталях особого здания для врачебного училища и учебных

театров». Предыстория этого события уходит в начало XVIII века, когда в ходе строительства

Санкт-Петербурга Петр I принял участие в закладке в 1715 г. на Выборгской

стороне Адмиралтейского госпиталя. Позже в 1717 г. рядом с ним был заложен и

Сухопутный госпиталь. С 1773 г. при них были открыты учебные хирургические

школы, которые в 1786 г. объединили в Главное врачебное училище, готовившее

лекарей для армии и флота России.

Инициатором рождения академии стал главный директор

Медицинской коллегии барон А.И. Васильев, представивший императору специальный

доклад, в котором убедительно обосновал необходимость создания

Медико-хирургического училища, как центра подготовки квалифицированных медицинских

кадров. Вскоре училище было переименованного в Медико-хирургическую академию,

а в 1808 г. Александр I дал ей право именоваться Императорской.

Наряду с медицинским, академия положила начало также

высшему ветеринарному и фармацевтическому образованию. Она стала первым и главным

в России научным, учебным и лечебным центром, где издавались первые русские

оригинальные медицинские учебники и где стали готовить профессоров для

медицинских факультетов российских университетов.

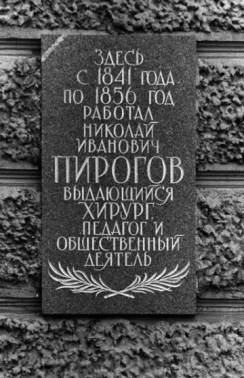

С 1841 по 1856 гг. в стенах академии трудился великий

русский хирург Н. И. Пирогов, ознаменовавший собой целую эпоху в развитии

медицинской науки, практики и образования (рис. 7).

Рис. 7. Мемориальная

доска на здании Петербургской

военно-медицинской Академии

В истории академии есть период, который не без

гордости называют «золотым веком» и связывают его с именем П. А. Дубовицкого,

назначенного на должность президента академии императором Александром II в 1857 г. За десять лет своей

деятельности он осуществил программу переустройства академии, основным

содержанием которого было развитие материальной базы, ремонт имевшихся и

строительство новых зданий для кафедр и клиник, создание новых лечебных

корпусов. Впервые в стране были созданы кафедры и клиники гинекологии,

психиатрии, офтальмологии, педиатрии, отоларингологии и другие.

В 1865 г основана кафедра оперативной хирургии и

топографической анатомии. Проект создания кафедры был учрежден императором

Александром II 30 марта 1865

г. и объявлен в приказе Военного министра 30 июля того же года.

Организация кафедры стала возможной благодаря

выделению курсов оперативной хирургии, хирургической (топографической)

анатомии, десмургии, механургии с курсом малых операций, читавшихся в рамках

кафедры оперативной хирургии и академической хирургической клиники, в самостоятельную

кафедру.

Первым начальником кафедры оперативной хирургии и

топографической анатомии был избран профессор Е. И. Богдановский. В 1869 г. при

кафедре были открыты годичные курсы усовершенствования врачей, призванных

готовить высококвалифицированных полевых хирургов. С 1870 г. курсы стали

двухгодичными.

Из первых 37 лет существования кафедры она только 25

лет возглавлялась лицами, избранными на должность профессора кафедры. Остальные

же 12 лет кафедру в разное время возглавляли временные руководители — обычно

клиницисты. Помимо этого должность прозектора кафедры часто надолго оставалась

вакантной. Прозектор (в буквальном смысле производящий

вскрытие или упражняющий учащихся в производстве их) - ученая должность,

соответствующая ассистентству, при больших больницах полагалась по штату.

Руководителями кафедры в описываемый период

последовательно были профессора: Е. И. Богдановский (1867-1869), К. Ф. Гепнер

(1871-1874), П. П. Пелехин (1877-1878), С. П. Коломнин (1879-1880), И. И.

Насилов (1881-1887), Е. В. Павлов (1888-1890), Н. А. Круглевский (1891-1902).

Глава 3. Становление В. Н. Шевкуненко как педагога и

ученого

Пироговское направление кафедре оперативной хирургии и

топографичекой анатомии впервые придал профессор Сергей Николаевич Делицин. С

его приходом учебная и научная жизнь кафедры не только оживилась, но и получила

в сравнении с предыдущим периодом новое развитие, которое можно

охарактеризовать его же словами: "Кафедра должна научить мыслить

физиологически и оперировать анатомически".

В 1905 г. на кафедру оперативной хирургии в качестве

прозектора пришел работать В. Н. Шевкуненко, в то же время до 1911 г. оставаясь

ординатором госпитальной хирургической

клиники.

Рис. 8. В.Н. Шевкуненко

Под

руководством С. Н. Делицына В. Н. Шевкуненко совершенствовался как преподаватель.

Он много занимался со студентами, проводил практических занятий и читал лекций.

В

1907 г. он прочел совету профессоров академии две пробные лекции и получил официальное

звание приват-доцента (от лат. privatim частным образом и docens обучающий, ученое звание

внештатного преподавателя в университетах и некоторых других вузах

дореволюционной России).

Это

звание ко многому обязывало и давало право еще более активного участия в педагогической

деятельности. Стал очевиден факт его зрелости как педагога и ученого. Он был

вполне подготовлен к тому, чтобы самостоятельно возглавить кафедру.

В

1911 г. царский министр народного просвещения Кассо за «крамольные мысли» уволил

ряд прогрессивных профессоров из Московского университета. Среди них и Ф. А.

Рейн — известный хирург, заведующий кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии

университета. В связи с уходом из университета хирурга Ф. А. Рейна на освободившуюся

кафедру был приглашен В. Н. Шевкуненко, который отказался от этого «любезного»

предложения, так как полностью разделял взгляды уволенных профессоров и не мог

поступиться собственными убеждениями.

В

октябре 1911 г. С. Н. Делицын из-за тяжелой болезни был вынужден оставить преподавание.

Все его обязанности на кафедре принял на себя В. Н. Шевкуненко, чья заслуга

в развитии преподавания оперативной хирургии и топографической анатомии

состоит в том, что он подчинил интересы анатомической науки хирургической

практике. Благодаря участию В. Н. Шевкуненко преподавание оперативной хирургии

и топографической анатомии приобрело клинический аспект.

В

1911 г. он, претворяя в жизнь желания своего учителя проф. С. Н. Делицына, впервые

ввел в программу практических занятий обязательные учебные операции на

животных. С тех пор такой способ в системе преподавания оперативной хирургии

получил у нас в стране всеобщее признание и самое широкое распространение.

Виктор Николаевич впервые создал при кафедре экспериментальную

лабораторию, и виварий: организовал операционную и клинику для животных. Эти новшества имели глубокий смысл — они

учили обращению с живыми тканями, с сокращающимися под ножом хирурга мышцами,

с брызжущими кровью сосудами и т. д.

Особенно необходимы были эти упражнения для полостных операций на внутренних

органах. В. Н. Шевкуненко большое значение придавал физиологическим

наблюдениям, экспериментам на животных. Умение выходить животное после тяжелого

хирургического вмешательства он считал для будущего хирурга не менее важным,

чем овладение методом самой операции.

В.

Н. Шевкуненко постоянно совершенствовал методику практических занятий, требовал

предоставления учащимся как можно большей самостоятельности в работе, руководствуясь

правилом «демонстрировать руками

слушателей». Учебные группы были обычно немногочисленны: 7-8 человек во

время занятий на трупах и 5-6 - во время занятий на животных. Каждый из слушателей обязательно и неоднократно

должен был побывать в роли операционной сестры, наркотизатора, ассистента и хирурга.

В

декабре 1912 г. приват-доцент В. Н. Шевкуненко

возглавил кафедру. В короткий срок после прихода на кафедру В. Н. Шевкуненко

полностью реорганизовал ее структуру и характер преподавания. Была составлена

качественно новая программа, рассчитанная не на раздельное преподавание оперативной

хирургии и топографической анатомии, как это было раньше, а на тесное их

объединение и взаимообогащение. На кафедре появилось экспериментальное

отделение, где в порядке обязательных занятий будущие врачи могли вырабатывать

навыки обращения с живыми тканями и привыкать к обстановке операционной.

На

протяжении почти 40 лет он был начальником кафедры оперативной хирургии, и топографической

анатомии Военно-медицинской академии. Кафедра

оперативной хирургии под руководством В. Н. Шевкуненко превратилась в крупную

научно-теоретическую школу, разрабатывавшую анатомические основы практической

хирургии в свете индивидуальности больного. Итогом явилось создание

учения об индивидуальной анатомической изменчивости органов, систем тела

человека.

Глава

4. Жизненный путь ученого В. Н. Шевкуненко

4.1.

Первые достижения

Виктор

Николаевич Шевкуненко родился в уездном городе Мезени бывшей Архангельской

губернии 17 февраля (по старому стилю) 1872 г. в семье купца-рыбопромышленника.

Его

отец, Николай Викторович, потомок беглого крепостного с Украины, занимался рыбным

промыслом, составлял гидрографическое описание берегов Баренцова моря. Мать,

Ариадна Владимировна, была домашней хозяйкой.

Родители

мечтали дать сыну хорошее образование.

Но в родном городе не было подходящего учебного заведения.

В

1881 г. девятилетним ребенком он покинул семью и начал учебу в Ломоносовской

гимназии города Архангельска. Мальчик проявил интерес к учебе, способности к

изучению немецкого, английского и французского языков. В 1890г. он окончил

гимназию с золотой медалью.

Несмотря

на дальность расстояния, юноша

отправился в нелегкий путь в Петербург

в Военно-медицинскую академию. В августе 1890 г. В. Н. Шевкуненко поступил на

1-й курс. Этот год в академии был ознаменован введением новой реформы, по

которой возобновлялось пятилетнее обучение.

С

1881 г. действовало положение, согласно которому упразднялись первые два курса,

где было больше всего «беспокойных» студентов. Обучение сразу начиналось с

3-го курса. Набор производили из числа студентов, обучающихся на медицинских

факультетах университетов.

Студенты

академии принимали активное участие в общественно-политической жизни страны.

Они не оставались в стороне и от борьбы за свои права против произвола администрации

и реакционной профессуры, выдвигали свои требования. Правительство принимало

меры к предупреждению и ликвидации студенческих «беспорядков». В частности, одним

из таких актов было введение положения о трехгодичном обучении в академии. За политическую

активность и борьбу против самодержавия некоторых студентов исключали из

академии и даже приговаривали к тюремному заключению. Студенческому движению

сочувствовали многие профессора.

В

период обучения В. Н. Шевкуненко в академии основные кафедры занимали известные профессора:

Н. А. Холодковский (зоология), А. И. Таренецкий (анатомия), И. Р.

Тархан-Моуровов (физиология), В. В. Пашутин (общая патология), И. П. Павлов

(фармакология), М. С. Субботин, И. И. Насилов,

В. А. Ратимов (хирургия) и др.

В.

Н. Шевкуненко успешно сдавал экзамены. Особенно его интересовала хирургия, к

изучению которой он приступил на 3-м курсе. В дальнейшем это определило выбор

им специальности.

В.

Н. Шевкуненко был человеком разносторонних интересов. Он любил музыку, посещал

театры, много читал, занимался спортом. Летние каникулы проводил в родных местах,

на Севере. Там, на окраине царской империи, особенно бросались в глаза нищета,

неустроенность быта, бесправие

народа, отсутствие организации самой элементарной медицинской помощи

населению. Но к этому представители власти проявляли полное безразличие. Большую роль в формировании личности

молодого человека сыграли встречи и беседы с политическими ссыльными,

заставившими будущего врача много

размышлять. Постепенно он проникся сочувствием к борьбе за правое дело. Впоследствии, когда В. Н. Шевкуненко

стал видным ученым, он сознательно и активно оказывал медицинскую помощь

раненым красногвардейцам.

B 1895 г. конференция академии вручила Виктору Николаевичу

диплом врача с отличием и золотую медаль.

Успехи В. Н.

Шевкуненко в прохождении курса

были отмечены тем, что его допустили к участию в закрытом конкурсном испытании

- написать сочинение на предложенную

тему. Получившие наиболее высокую оценку поступали в Институт усовершенствования

врачей (основан в конце 1858 г.). Здесь подготавливали профессоров и доцентов

как для академии, так и для медицинских факультетов страны. После зачисления в институт молодые врачи должны были в течение 3 лет

практически изучать различные методики научных исследований и проводить

работу, которую в конце срока обучения представляли в виде диссертации на

соискание степени доктора медицинских наук.

В.

Н. Шевкуненко был зачислен в клинику госпитальной хирургии, созданную великим

Пироговым. Руководителем этой клиники в то время был уважаемый в академии хирург - проф. В. А. Ратимов

(1890 - 1901гг.) - отзывчивый и мудрый наставник - за короткий срок деятельности

в клинике воспитавший целую плеяду замечательных хирургов, обогативших отечественную

науку своими открытиями. В них числе были П. Ф. Боровский, И. А. Праксин, Р. Р.

Вреден, В. А. Оппель, Л. М. Пуссеп, В. В. Шевкуненко и др.

В. Н. Шевкуненко работал над темой

«Современное лечение косолапости», которая

была ему предложена руководителем клиники. Через два года он закончил ее и представил на

конференцию академии в виде докторской диссертации. Ее защита состоялась

в 1898 г.

Дальнейшим этапом в общей врачебной подготовке,

совершенствования в научной работе и преподавания было посещение В. Н. Шевкуненко осенью и зимой 1899-1900

гг. зарубежных клиник Вены, Парижа, Лондона, Берлина, Цюриха и других городов

Западной Европы. Средства для заграничной командировки ему были отпущены из

«Пироговского фонда», созданного 20 мая 1881 г.

Тогда,

в ознаменование 50-летней деятельности

Н. И. Пирогова, было собрано 12 тысяч рублей, переданных на хранение в

Государственный банк. Проценты с этой суммы предназначались врачам медицинских

факультетов, отправляемых за границу каждые два года для совершенствования в

анатомии и хирургии. В 1882 г. право

пользоваться «Пироговским фондом» получили и врачи академии.

В

1902 г. В. Н. Шевкуненко вторично был за границей - в Нью-Йорке и Лондоне, где

углубил свои знания по хирургии, анатомии и некоторым другим специальным

вопросам. В частности, в Нью-Йорке он

изучал дело страхования жизни, познакомился с законами больших чисел, теорией

вероятности, статистическим методом в научных исследованиях. В 1906 г. был опубликован

его «Отчет о заграничных поездках в 1889-1900 и 1902 гг.».

В

нем он описывал свои наблюдения по хирургии и организации научно-исследовательской

работы в клиниках, которые посетил за рубежом. Среди хирургов, лекции которых

он слушал и которых он наблюдал во время операции, были такие маститые ученые,

как Лоренц, Фарабеф, Кеню, Черни, Бурней, Кохер, братья Мэйо и др.

В

1901 г. тяжело заболел проф. В. А. Ратимов. Он был вынужден оставить кафедру и выйти

на пенсию, а в 1904 г. В. А. Ратимов умер. Временно кафедру возглавил Р. Р.

Вреден, с которым В. Н. Шевкуненко сближала совместная работа, общность интересов

и большая дружба, продолжавшаяся всю жизнь.

В 1902 г. на вакантное место заведующего кафедрой

госпитальной хирургии был объявлен конкурс, в результате которого на эту

должность был избран С. П. Федоров.

С

его приходом на кафедру особое внимание стало уделяться

научно-исследовательской работе в области хирургии почек, тазовых органов, печени

и желчных путей. В должности ординатора В. Н. Шевкуненко продолжил клиническое

совершенствование у С. П. Федорова.

4.2.

Период революционного кризиса и войн в жизни В. Н.

Шевкуненко

B

1904 г. на долю русского народа выпали большие испытания. В январе внезапным

нападением на русскую эскадру в Порт-Артуре Япония начала войну против России

(1904 – 1905 гг.).

По

выражению Н. И. Пирогова, война - это

травматическая эпидемия. Появились

раненые, которых нужно было эвакуировать и лечить. С первых дней В. Н. Шевкуненко

стал консультантом в военном ведомстве по вопросам эвакуации. Раненые

прибывали для лечения в Петербург. Много их поступило и в Военно-медицинскую

академию. Мест для них оказалось недостаточно, пришлось строить специальные

бараки, и это не обошлось без участия В. Н. Шевкуненко.

9 января 1905 г. («Кровавое

воскресенье») было расстреляно

мирное шествие рабочих, направлявшихся к Зимнему дворцу для подачи петиции

царю. Это шествие было организовано Собранием русских фабрично-заводских рабочих

Санкт-Петербурга. Собрание, возглавлявшееся священником Г. Гапоном, стремилось

к мирному и легальному решению социальных проблем, но невольно содействовало

нарастанию забастовочной борьбы. Демонстрации протеста и стачки охватили почти

все крупные города. Революционный кризис развивался на фоне неудачной

русско-японской войны. После гибели эскадры адмирала Рождественского в

Корейском проливе (15 мая 1905 г.) правительство было озабочено скорейшим

заключением перемирия. Лето 1905 г. ознаменовалось крестьянскими волнениями

(убийства помещиков, управляющих, поджоги, самовольные захваты земли и т.п.)

На

репрессии царизма рабочий класс Петербурга, как и всей России, ответил политическими стачками и забастовками;

солдаты и матросы - вооруженными мятежами; студенты - митингами и

сходками.

В

январе 1905 г. студенты академии примкнули к всеобщей забастовке, объявленной студентами высших учебных заведений

Петербурга в знак солидарности с революционными выступлениями русского пролетариата

и крестьянства. Действия студентов

академии находили полное понимание и

поддержку со стороны профессоров, которые расценивали их поступки

как «выражение собственного

настроения». Конференция (Ученый совет) академии заявила, что она «не

располагает такими средствами, которые могли бы внести прочное успокоение в студенческую среду». Студенты академии

ни один раз выступали в поддержку революции.

В

начале 1907 г. на общей академической сходке они потребовали возвращения и

академию товарищей, исключенных за участие в революционных выступлениях, и добились

удовлетворения своего требования.

Первая

мировая война (28 июля 1914 - 11 ноября 1918) -

один из самых широкомасштабных вооружённых конфликтов в истории человечества.

Гражданская

война в Финляндии была частью национального и социального брожения, вызванного

Первой мировой войной в Европе. Финская гражданская война была одним из многих

национальных и социальных конфликтов в послевоенной Европе, велась с 27

января по 15 мая 1918 года

Возглавляемое

В. Н. Шевкуненко Северное управление Красного Креста оказало серьезную помощь медико-санитарной службе финской

Красной Гвардии.

В

период Октябрьского вооруженного восстания В. Н. Шевкуненко, его ученики и

соратники по кафедре и Обществу Красного Креста организовали оказание помощи

раненым при всех выступлениях рабочих, солдат и матросов. Во главе с В. Н. Шевкуненко

они принимали активное участие в организации помощи пострадавшим при штурме

Зимнего дворца, осуществляли лечение раненых в госпиталях.

Сотрудники

кафедры (в последующем известные хирурги - П. А. Куприянов, А. В. Мельников,

В. А. Павленко, А. Ю. Созон-Ярошевич) организовали приемный покой для оказания

скорой помощи при Северном управлении Красного Креста на Литейном проспекте,

подготовили большое число красных сестер, которые направлялись на фронт.

В

то же время ему приходилось вести занятия на кафедре, где обстановка подчас была

очень трудной. Иногда он оставался совершенно один. Тогда, чтобы не сорвать

практические занятия, он привлекал в качестве помощников студентов старших

курсов, которых предварительно тщательно инструктировал.

Биограф

и ученик Виктора Николаевича проф. Е. М. Маргорин писал об этом: «Утром -

клиника, амбулатория, больные; вечером — кафедра, преподавание, изучение препаратов.

Он повторял в науке путь И. В. Буяльского, Н. И. Пирогова и других выдающихся

соотечественников, сочетавших воедино анатомические изыскания с занятиями в

хирургической клинике, теорию и практику».

Условия

для научной работы были неблагоприятные. И все же в трудной обстановке на

кафедре продолжались исследования.

Сразу же после Октябрьской революции В. Н. Шевкуненко приступил к созданию

своей научной школы.

Вокруг

него начинает формироваться коллектив молодых исследователей. Среди них Ф. И.

Валькер, А. В. Мельников, П. А. Куприянов, М. С. Лисицын, А. Ю.

Созон-Ярошевич, В. В. Москаленко, В. А. Павленко и другие внештатные врачи, сотрудники

академии и гражданских учреждений.

В

1918-1919 гг. В. Н. Шевкуненко работал консультантом по общим организационным

вопросам при Окружном военно-санитарном управлении Петрограда и помогал организовывать

эвакуацию раненых с фронта.

Это

обстоятельство в значительной мере отвлекало от научной работы. Но даже в этих

условиях научные исследования не прекращались.

4.3.

Кафедральная работа В. Н. Шевкуненко

В

дальнейшем, как только обстановка изменилась, В. H.

Шевкуненко развернул на кафедре научно-исследовательскую работу с участием

большого коллектива. По своей

деятельности кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии в те годы

была одной из наиболее активных в академии.

Несмотря

на трудности первых послевоенных лет, работа шла успешно. Ни холодное

помещение кафедры, ни полуголодный паек не останавливали ассистентов и их

руководителя. Они продолжали научные поиски и в области типовой и возрастной

анатомии человека

Успешной

работе способствовали исключительные способности научного руководителя – В.Н.

Шевкуненко — незаурядного организатора и прекрасного человека. Он обладал

необычайным даром объединять вокруг себя способных людей. В. Н. Шевкуненко вел

специальную тетрадь, в которую вносил свои заметки, как, чем и кому помочь,

что надо сделать для обеспечения успеха в работе, а также записывал адреса

внештатных сотрудников и исполнителей тем. Он старался привить своим

сотрудникам точность, аккуратность и скромность во всем. До сих пор на кафедре

имеется трюмо, которым В. Н. Шевкуненко рекомендовал пользоваться начинающим

молодым ученым для тренировки перед выступлением с докладом или лекцией. Видя

себя в зеркале, начинающий ученый сам замечал недостатки внешнего вида и поведения

в момент выступления — лишние движения, жесты, гримасы и пр. Все это помогало

быстро освободиться от них.

В

научных исследованиях использовались все необходимые методики: послойная

препаровка, распилы замороженных трупов, фиксация органов иглами, инъекции

специальных веществ в межтканевые щели и пространства, в полые органы и сосуды,

имитация патологических процессов, метод проекционных рисунков, эксперимент на

трупе, рентгенография и др. Выводы по каждой работе делались на основании не

менее 100 наблюдений (в некоторых работах их число достигало нескольких сот).

Уже

к середине 20-х годов как штатными, так и нештатными сотрудниками было

опубликовано более 140 работ. Изучались особенности строения сосудистой и

костной системы, различия формы и положения органов полости живота, груди,

различия в строении черепа и многие другие вопросы. Для объективной оценки

полученных данных и определения закономерности, для проверки достоверности полученных

результатов применялся метод вариационной статистики. Ранее полученный В. Н.

Шевкуненко опыт обращения с большими цифрами теперь помогал в работе.

В.

Н. Шевкуненко и коллектив его сотрудников старались как можно шире обнародовать

полученные данные, сделать их достоянием широких медицинских кругов. Один из

способов к достижению этой цели он видел в сообщениях результатов в научных

докладах.

Начиная

с первых после революции заседаниях Хирургического общества Н. И. Пирогова с

докладами выступали многие сотрудники кафедры, причем с неизменным успехом.

Именно кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии

Военно-медицинской академии давала самое большое число докладов на заседаниях

этого общества, поддерживая его существование.

Хирургическое

общество Н. И. Пирогова отметило заслуги В. Н. Шевкуненко, избрав его в 1920 г.

своим почетным членом.

В 1921 г. В. Н. Шевкуненко постигло больше

личное горе. Трагически погибла его жена. До конца своих дней он оставался

верен памяти Ольги Николаевны.

В.

Н. Шевкуненко продолжал трудиться, активно участвовал в работе различных

съездов.

На

первом после революции Объединенном заседании IV

Всероссийского съезда хирургов и I съезда терапевтов, состоявшемся

25 сентября 1922 г., с докладами на программную тему выступили В. Н. Шевкуненко

и его ученики. Эти доклады были повторены в том же году на I

съезде зоологов, анатомов и гистологов.

В

1925 г. В. Н. Шевкуненко издал программу-конспект курса оперативной хирургии и

топографической анатомии. Взгляды на преподавание предмета, выработанные за

время 40-летней работы, изложены им также в письме в редакцию журнала «Советская

хирургия» (1935, № 4).

В

1929 г. Ученый совет Государственного ордена Ленина института усовершествования

врачей (ГИДУВ) в Ленинграде единогласно

присоединился к предложению проф. В. А. Оппеля пригласить Виктора Николаевича

на вакантную должность заведующего кафедрой оперативной хирургии.

В.

А. Оппель хорошо знал Виктора Николаевича и высоко ценил его способности. Их

связывала давняя дружба по работе в академии, на кафедре госпитальной

хирургии.

В.

Н. Шевкуненко охотно принял приглашение и после утверждения Народным комиссариатом

здравоохранения приступил к заведованию кафедрой.

Кроме

преподавания основного курса оперативной хирургии и топографической анатомии

для хирургического цикла, он организовал также отдельные занятия с урологами,

травматологами и ортопедами, стоматологами,

нейрохирургами и отоларингологами по специальным программам.

На

своих лекциях и практических занятиях по усовершенствованию В. Н. Шевкуненко широко знакомил врачей с данными

исследований по изучению изменчивости органов, систем и тела человека. Он привлек

к практической работе на кафедре института своих учеников из академии. Все это

было очень удобно для врачей, которые во время своего пребывания в институте

знакомились с прогрессивным учением непосредственно от автора.

В

конце 20-х годов происходила смена поколений учеников В. Н. Шевкуненко. Многие

из его учеников первого поколения были удостоены звания профессоров и

возглавляли кафедры и клиники в разных городах нашей страны. На смену им пришли

новые: И. С. Белозор, А. С. Вишневский, , К. А. Григорович, Т. В. Золотарева,

Д. Н. Лубоцкий, Н. С. Короткевич, А. Н. Максименков, Е. М. Маргорин, А. В.

Пасюков, М. А. Сресели, А. В. Цагарейшвили и А. М. Геселевич др.

4.4.

Общественная деятельность В. Н. Шевкуненко

В.

Н. Шевкуненко активно занимался общественной деятельностью. Как крупный

специалист и видный ученый он принимал активное участие в деятельности Рабоче-крестьянской

инспекции.

В

1929 г. по поручению и от имени медицинской общественности Государственного

института усовершенствования врачей в Ленинграде он приветствовал Областной

съезд и конференцию большевиков. В последующем В. Н. Шевкуненко дважды (в

1931-1934 и 1935-1938 гг.) избирался членом Ленинградского городского Совета

депутатов трудящихся и как депутат принимал деятельное участие в работе секции

здравоохранения и высшей школы.

Ему

принадлежит идея организации медицинских вузов на производственной базе крупных

больниц в Ленинграде: имени И. И. Мечникова, имени Нечаева и Института охраны

материнства и детства (ныне Ленинградский педиатрический медицинский институт).

На базе указанных больниц были организованы Ленинградский

санитарно-гигиенический институт, III Медицинский институт (в

последующем он был реорганизован в Военно-морскую медицинскую академию,

которая с 1956 г. вошла в состав Военно-медицинской ордена Ленина академии

имени С. М. Кирова.

В

Военно-медицинской академии он был членом научно-исследовательского бюро,

членом редакционной коллегии трудов академии. В ГИДУВ он активно участвовал в

работе Ученого совета при решении сложных и важных вопросов, связанных с

преподаванием или научно-исследовательской работой, часто возглавлял

специальные комиссии.

Большую

работу В. Н. Шевкуненко выполнял в правлении Всесоюзной ассоциации хирургов,

Обществе хирургов РСФСР, Ученом нейрохирургическом совете и Высшей аттестационной

комиссии, а также в редакционных коллегиях хирургического и Военно-медицинского

журналов.

Он

способствовал улучшению медицинского обслуживания рабочих на заводах «Красный

выборжец», «Большевик», «Ижорский», врачебной помощи на дому, курортного

обслуживания трудящихся.

В

1935 г. исполнилось 40 лет со дня окончания Виктором Николаевичем академии. 17

октября 1935 г. в одной из самых больших аудиторий академии, в здании Института

профилактических наук имени 3. П. Соловьева, состоялось официальное

чествование юбиляра. Кроме ленинградцев, здесь присутствовало много

представителей из различных городов страны. В. Н. Шевкуненко получил около 300

поздравительных телеграмм и адресов.

28

ноября состоялось торжественное заседание Хирургического общества Н. И. Пирогова,

посвященное юбиляру - почетному члену этого общества. Подобные заседания состоялись

в Московском, Харьковском, Днепропетровском, Омском, Ташкентском, Астраханском

и других хирургических и врачебных обществах. Все они избрали Виктора Николаевича

своим почетным членом.

В.

Н. Шевкуненко было присвоено звание заслужённого деятеля науки РСФСР.

В

1935 г. он был, награжден орденом Трудового Красного Знамени. Народный комиссар обороны К. Е. Ворошилов в

специальном приказе по армии объявил благодарность ученому и наградил его

персональной легковой машиной.

Под

его руководством шло дальнейшее изучение индивидуальной изменчивости органов и систем

тела человека, проводилась работа по составлению «Атласа периферической

нервной и венозной систем». Работа над атласом была закончена накануне Великой

Отечественной войны. К этому времени были окончательно сформулированы основные

положения учения об изменчивости органов и систем тела человека, в основе

которого находится диалектическое понимание нормы. Это учение определило

дальнейшие пути к уточнению понятия анатомической индивидуальности.

Во

время войны с Финляндией (1939 – 1940) В. Н. Шевкуненко был назначен главным

консультантом по вопросам эвакуации

раненых. После ее окончания он был председателем Комиссии по составлению

статистического отчета о потерях на фронте. С докладом на эту тему на Ученом

совете при начальнике Центрального санитарного управления выступал ученик В.

Н. Шевкуненко - главный хирург фронта П. А. Куприянов.

Виктору

Николаевичу принадлежала инициатива в организации сбора и хранения историй

болезни и других документов о раненых и больных - участников войны с Финляндией.

К

началу Великой Отечественной войны В. Н. Шевкуненко активно работал на двух

одноименных кафедрах - в академии и ГИДУВ (Государственном институте

усовершенствования врачей).

Жизнь

и деятельность коллективов этих кафедр в годы Великой отечественной войны он

подчинил одной цели - защите Родины и разгрому фашистской

Германии. Многие ученики В. Н. Шевкуненко отправились на фронт, некоторые из

них со временем стали ведущими хирургами-специалистами. Е. М. Маргорин

руководил нейрохирургическим отделением специализированного госпиталя на

Карельском фронте, а в дальнейшем стал ведущим хирургом нейрохирургического

эвакогоспиталя на 2-м Украинском фронте; А. В. Цагарейшвили был начальником

торакального отделения крупного хирургического госпиталя Ленинградского

фронта, расположенного в осажденном городе. По поручению Виктора Николаевича он одновременно следил за сохранностью кафедрального помещения и уникального кафедрального

музея, в создании которого В. Н. Шевкуненко принимал непосредственное участие.

А. В. Пасюков был хирургом в госпиталях на 1-м Белорусском фронте, К. А.

Григорович - старшим инспектором-хирургом и

нейрохирургом Управления фронтового эвакопункта № 73 на 1-м Белорусском

фронте.

Оставшийся

немногочисленный личный состав кафедры в тяжелых условиях фронтового города продолжал

работу - обеспечивал учебный процесс, готовил слушателей и врачей для работы

на фронте, вел подготовку к изданию наставлений для военно-полевых хирургов по

оперативной хирургии и топографической анатомии.

В. Н. Шевкуненко с 22 июня 1941 г. по

сентябрь 1941 г. одновременно работал в Управлении Ленинградского фронта по

вопросам эвакуации.

Осенью 1941 г. Военно-медицинская

академия была эвакуирована из

Ленинграда в Самарканд. В декабре туда прибыли сотрудники кафедры оперативной

хирургии и топографической анатомии.

Кафедра

была развернута на новом месте в сжатые сроки и уже в январе 1942 г. началась

ее обычная работа.

Учебный

процесс был очень напряженным, занятия проходили в три смены. Особое внимание

уделялось подготовке военно-полевых хирургов.

Не

прекращалась и научно-исследовательская работа.

В

1943 г. защитили диссертации ученики В. Н. Шевкуненко: М. А. Сресели - на соискание

степени доктора медицинских наук и М. Я. Татишвили - на соискание степени

кандидата медицинских наук.

По

приказу Главного военно-санитарного управления Красной Армии 15 июля 1942 г.

В. Н. Шевкуненко и его ученик А. Н. Максименков были командированы в Москву

для участия в создании Военно-медицинского музея Министерства обороны

СССР и подготовки материалов для последующей разработки опыта

военно-медицинской службы в войне. На время своего отсутствия Виктор Николаевич

поручил возглавлять кафедру своему ученику - проф. Ф. И. Валькеру, который постоянно поддерживал с ним связь.

В.

Н. Шевкуненко и А. Н. Максименков вместе с С. М. Багдасарьяном разработали

положение о Военно-медицинском музее, которое и явилось началом создания этого

учреждения.

Первая

экспозиция Военно-медицинского музея была открыта в 1942 г. в Москве и в 1945

г. переведена в Ленинград.

На

базе музея в послевоенные годы был создан многотомный труд «Опыт советской

медицины в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

В

годы Великой Отечественной войны В. Н. Шевкуненко был консультантом при начальнике

Главного военно-санитарного управления (ГВСУ). Он помогал в решении вопросов

эвакуации раненых, в организации хирургической помощи, в составлении

санитарных отчетов по войне, а также в организации и осуществлении актуальных

научных исследований в войсках. Эта его деятельность была связана с выездами

на фронт и посещением лечебных учреждений для изучения их работы. Он участвовал

в заседаниях пленумов Ученого медицинского совета при начальнике ГВСУ и

некоторых фронтов - Центрального и Северо-Западного.

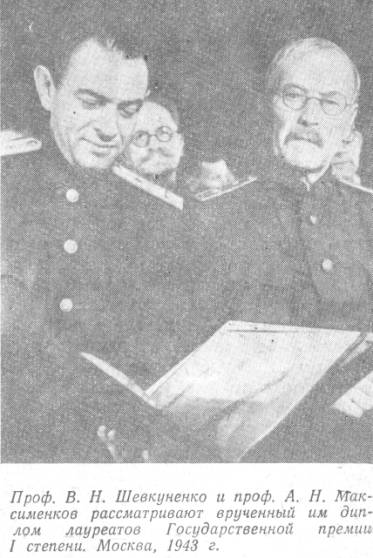

В

1943 г. В.Н. Шевкуненко стал Лауреатом Государственной премии I

степени (рис. 9).

В

Москве (1942-1943) под руководством В. Н. Шевкуненко были организованы курсы

усовершенствования военно-полевых хирургов и врачей, где он проводил занятия и

читал курс лекций по оперативной хирургии и топографической анатомии.

Под

редакцией В. Н. Шевкуненко в 1944 г. вышла книга «Техника хирургических

операций». Ее составил коллектив учеников В. Н. Шевкуненко. Эта небольшая по

размерам книга отличалась своеобразным построением: слева приводился текст, а

справа - рисунок, поясняющий технику операции. Это обеспечивало удобство

пользования книгой в трудной фронтовой обстановке. Она пользовалась

популярностью среди военно-полевых хирургов, так как учебников было мало.

Рис.

9.

Совет

Народных Комиссаров вынес решение о создании Академии медицинских наук СССР

(1944). В организации АМН СССР приняли участие виднейшие ученые страны. В. Н.

Шевкуненко входил в учредительную группу. Он был одним из первых удостоенных

почетного звания академика АМН СССР. Первым президентом академии был избран

академик, главный хирург Красной Армии, генерал-полковник медицинской службы Н.

Н. Бурденко, который при решении вопросов руководства и путей развития нового

научного центра неоднократно советовался с В. Н. Шевкуненко.

Вице-президентом

АМН СССР был избран главный хирург Ленинградского фронта, профессор, генерал-лейтенант

медицинской службы П. А. Куприянов - ученик В. Н. Шевкуненко. Это был

начальный период становления и развития Академия медицинских наук, который

отличался особенно большим напряжением в работе.

В.

Н. Шевкуненко принимал активное участие в работе первых трех сессий АМН СССР,

нейрохирургических секций и XXV съезда хирургов.

1945

год для В. Н. Шевкуненко совпал с 50-летием со дня окончания им Военно-медицинской

академии и начала научной, лечебной, педагогической и общественной деятельности.

В

связи со знаменательной датой в жизни В. Н. Шевкуненко 26 декабря 1945 г. -

50-летием научной и педагогической деятельности - состоялось торжественное

заседание Хирургического общества Н. И. Пирогова.

На

кафедре, как и раньше, царила творческая атмосфера. Здесь продолжали трудиться

некоторые прежние сотрудники - ученики Виктора Николаевича. К ним подключились

молодые, составляющие уже третье поколение его учеников: Н. А. Бурканова, М. С.

Короткевич, Е. К. Архангельская, Г. С. Каган. С помощью своих старших учеников

Ф. И. Валькера, Е. М. Маргорина и других.

Виктор

Николаевич продолжал руководить кафедрой. Преклонный возраст и развивающаяся

глаукома мешали работе. Однако он ежедневно бывал на кафедре и стремился

осуществлять руководство главным образом в области научной работы и сам

продолжал активно трудиться. Известно, например, что в 1946 г. он выступал с

докладами, посвященными вегетативной системе, периферическим и

черепно-мозговым нервам, на VII и VIII сессиях

нейрохирургического совета.

В.

Н. Шевкуненко 28 февраля 1948 г. был отмечен правительственной наградой. В газете

«Правда» за 1 марта сообщалось: «За выдающуюся научно-медицинскую и педагогическую

деятельность в области оперативной хирургии и топографической анатомии, в связи

с семидесятипятилетием со дня рождения и пятидесятилетием врачебной, научной,

педагогической и общественной деятельности наградить

генерал-лейтенанта медицинской службы, профессора Шевкуненко Виктора Николаевича

орденом Ленина».

В

мае 1948 г. В. Н. Шевкуненко по болезни вынужден был оставить заведование кафедрой.

С этого времени специальным приказом министра Вооруженных Сил он был переведен

на должность профессора-консультанта Военно-медицинской академии имени С. М.

Кирова.

Но

Виктор Николаевич ежедневно бывал на кафедре и по мере своих сил продолжал

работать. Он готовил к новому изданию учебник «Краткий курс оперативной

хирургии с топографической анатомией».

Летом

1949 г. в Ленинграде состоялся V Всесоюзный съезд анатомов,

гистологов и эмбриологов. На этом форуме ученых с краткими выводами из работ по

изучению изменчивости органов и систем тела выступил В. Н. Шевкуненко. Это было

его последнее публичное выступление. В этом же году был издан «Атлас

периферической нервной и венозной систем». Этот труд, удостоенный

Государственной премии, до настоящего времени является непревзойденным по

глубине и полноте анализа изменчивости внешнего строения двух указанных систем,

особенно периферического отдела нервной системы.

Состояние

здоровья В. Н. Шевкуненко ухудшалось. В конце 1949 года наступила полная

слепота. Однако он все время работал и считал

труд источником жизни. В июне 1952 г. В. Н. Шевкуненко перенес пневмонию

и инсульт. 30 июня наступило ухудшение, и в ночь на 3 июля В. Н. Шевкуненко

скончался, был похоронен на Богословском кладбище Санкт-Петербурга.

18

октября 1966 года на здании анатомического корпуса академии В. Н. Шевкуненко

установлена мемориальная доска.

Созданное

В. Н. Шевкуненко учение продолжало успешно развиваться и после его смерти.

Его

вклад в науку определяется не только тем, что сделал он сам, но и тем, что сделано

его школой, его многочисленными учениками и последователями. В. Н. Шевкуненко является

примером для многих в воспитании плеяды высокоталантливых ученых, обогативших

своими трудами советскую медицину.

Из

числа его сотрудников широко известны в нашей стране и за ее пределами такие

ученые, как П. А. Куприянов, А. В. Мельников, М. С. Лисицын, А. Ю.

Созон-Ярошевич, Ф. И. Валькер, А. М. Геселевич, А. Н. Максименков, Е. М.

Маргорин, К. А. Григорович, М. А. Сресели, М. В. Алферов, Н. В. Антелава, Д.

Г. Иоселиани, Д. Н. Бережиани. Все они являются достойными представителями

прославленной школы В. Н. Шевкуненко.

Яркой

демонстрацией признания В. Н. Шевкуненко явилась Всесоюзная научная и

учебно-методическая конференция заведующих кафедрами оперативной хирургии и

топографической анатомии высших медицинских учебных заведений страны, посвященная

100-летию кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии

Военно-медицинской ордена Ленина Краснознаменной академии имени С. М. Кирова,

которая проходила 18-21 октября 1966 г.

Именно

на этой кафедре В. Н. Шевкуненко и его ученики сделали первые шаги, обосновали

и создали оригинальное учение об индивидульной анатомической изменчивости

органов и систем тела человека. В знак признания особых заслуг В. Н. Шевкуненко

в торжественной обстановке была установлена в его честь мемориальная доска на

здании, в котором располагается кафедра и где он проработал почти полвека.

В

ноябре 1972 г. по инициативе медицинской общественности страны, при активном

участии заслуженного деятеля науки, проф. М. А. Сресели состоялась научная

конференция, посвященная 100-летию со дня рождения В. Н. Шевкуненко.

В

работе конференции приняли участие многие кафедры оперативной хирургии и топографической

анатомии медицинских институтов Советского Союза. Было заслушано и обсуждено

свыше 180 докладов по актуальным вопросам и дальнейшему развитию учения В. Н.

Шевкуненко.

Конференция

еще раз продемонстрировала утверждение его взглядов в науке, правильность

открытых им явлений и законов. В изучении индивидуальной анатомической

изменчивости органов и систем человека широко применяется созданная В. Н.

Шевкуненко методология, которая получила дальнейшее развитие.

За

последнее время благодаря усилиям многочисленных учеников и последователей В.

Н. Шевкуненко в нашей стране и за рубежом были представлены многие новые

данные, обогатившие его учение.

Среди славных хирургов и хирургических школ Академии

имя академика АМН, заслуженного деятеля науки РСФСР, лауреата Государственной

премии I степени, профессора,

генерал-лейтенанта медицинской службы Виктора Николаевича Шевкуненко (1872-1952)

занимает почетное место.

Совет

Министров СССР учредил премию им. В. Н. Шевкуненко,

присуждаемую президиумом АМН СССР за работу по топографической анатомии и

оперативной хирургии.

Глава

5. А. М. Геселевич – последователь школы Пирогова-Шевкуненко

В

связи со стралинскими репрессиями информация о А. М. Геселевиче минимальна.

Анатолий

Михайлович Геселевич (годы жизни: 1900-1975) - воспитанник Военно-медицинской

академии им. С. М. Кирова, ученик выдающихся хирургов В. Н. Шевкуненко, В. А.

Оппеля и С. П. Федорова.

Рис.

10. Анатолий Михайлович Геселевич

Много

лет сотрудничал с В. Н. Шевкуненко, что способствовало перенесению в систему

преподавания топографической анатомии и оперативной хирургии традиций школы

Пирогова - Шевкуненко.

А.

М. Геселевич - крупный советский топографоанатом, доктор медицинских наук,

профессор, представитель классического направления в топографической анатомии.

Заведовал кафедрой топографической анатомии и оперативной хирургии Российского

государственного медицинского университета (РГМУ) с 1938 по 1949 год.

История университета начинается с 1906 года. Под влиянием прогрессивной

общественности были организованы Московские женские курсы. Затем курсы

преобразовали во 2-ой Московский государственный университет, из которого в

1930 году выделился самостоятельный 2-ой Московский государственный медицинский

институт, получивший в 1956 году имя великого русского хирурга и анатома

Николая Ивановича Пирогова.

5 ноября 1991 года распоряжением Совета Министров Российской Федерации 2-ой

МОЛГМИ им. Н. И. Пирогова был преобразован в Российский государственный медицинский

университет.

Одним

из важнейших принципов педагогической работы кафедры под руководством А. М.

Геселевича стало постоянное стремление приблизить преподавание предмета к запросам

хирургической практики. Соответственно этим требованиям были проведены ряд

организационных мероприятий: расширилась площадь учебных помещений кафедры, которые

были несколько реконструированы, оборудованы новыми осветительными приборами;

в учебных залах были установлены современные по тому времени столы. Выделены

помещения для научных лабораторий и организован экспериментальный блок, который

включал материальную, предоперационную и операционную. С этого времени

расширился объем студенческих операций на животных, что стало обязательным элементом

преподавания.

Наряду

с этим существенно увеличился перечень самостоятельно выполняемых студентами

оперативных вмешательств на трупах. Таким образом, за время прохождения цикла

студенты изучали не только основы топографической анатомии и принципы оперативных

приемов, но и приобретали определенные практические навыки по технике выполнения

отдельных хирургических вмешательств.

Следует

отметить, что преподавание предмета, выработка единых методических установок

облегчалась и тем, что основные учебники и руководства по топографической

анатомии и оперативной хирургии были подготовлены с участием профессора А. М.

Геселевича и доцента Д. Н. Лубоцкого.

Коллектив

кафедры большое внимание уделял работе научного студенческого кружка, в который

привлекались одаренные студенты старших курсов. Многие из членов научного

студенческого кружка в последующем стали научными сотрудниками клинических и

научно-исследовательских институтов (М. В. Волков, С. В. Рынейский, Л. Г.

Ерохина и др.).

Основным

направлениeм

научных исследований кафедры явилось дальнейшее развитие учения о крайних типах

изменчивости органов и систем человеческого тела. Результаты исследований ранее

были оформлены в монографии “Типовая анатомия человека”, написанной В. Н.

Шевкуненко и А. М. Геселевичем (1935 год). Большое внимание в работе коллектива

кафедры уделялось изучению нового вопроса о различной емкости кровеносных сосудов

внутренних органов в норме и в условиях патологии.

Впервые

на кафедре был разработан оригинальный метод изготовления коррозионных

сосудистых препаратов при помощи метилметакрилата (1946 год).

В

течение 15 лет профессор А. М. Геселевич возглавлял медицинский отдел Всесоюзного

института хирургической аппаратуры и инструментов.

Им

предложена классификация хирургических инструментов, даны

оперативно-хирургические основы их конструкций, написано и опубликовано более

40 работ по этим вопросам. Сотрудниками кафедры, а позднее медицинского отдела

института защищено более 40 диссертаций.

Во

время Великой Отечественной войны, будучи армейским хирургом и заместителем

главного хирурга фронта, А. М. Геселевич накопил большой опыт, который обобщил

в монографии “Оперативная хирургия войскового района” (1942 год). Многие работы

А. М. Геселевича посвящены истории отечественной хирургии. Им собрана и изучена

первая и наиболее полная библиография трудов и писем Н. И. Пирогова.

А.

М. Геселевич был членом Всесоюзного oбщества хирургов, ответственным

секретарем Пироговской комиссии при президиуме АМН СССР, заведующим кабинетом -

музеем Н. И. Пирогова института им. А. В. Вишневского. Анатолий Михайлович А.М.

Геселевич награжден орденами “Ленина”, “Красного Знамени”.

Он

является автором 10 монографий и более 200 статей, 10 изобретений и рационализаторских

предложений.

Некоторые

работы А.М. Геселевича:

«В.Н.

Шевкуненко (К 35-летнему юбилею», статья, 1930;

«Виктор

Николаевич Шевкуненко. Библиографический очерк», статья, 1935.;

«Юбилей

профессора В.Н. Шевкуненко», статья, 1936;

В

соавторстве и Лубоцким Д.Н. «Пособие к

практическим занятиям по топографической анатомии конечностей» 1938;

«К

25-летнему юбилею врачебной и научной деятельности проф. Ф.И. Валькера», статья,

1937;

«Профессор

В.П.Воробьев», статья, 1938;

«Группа

стоматологии человека Ленинградского дома ученых имени Максима Горького»,

статья, 1936;

«Неизданный отзыв П. А. Загорского о труде Н.

И. Пирогова «Хирургическая анатомия артериальных стволов и фиброзных фасций»,

статья, 1959;

Педагогическая

деятельность Н.И. Пирогова (к 70-летней годовщине со дня смерти)», статья,

1951;

«Н.И.

Пирогов о подготовке педагогов высшей школы», статья, 1953;

«Научное,

литературное и эпистолярное наследие Николая Ивановича Пирогова» 1956;

«Н.И.

Пирогов как анатом (к 70-летию со дня кончины)», статья 1956;

«Способ

получения вытравленных макро-микроскопических препаратов – слепков из

пластической массы», статья, 1951;

«Типы

нервного снабжения капсулы тазобедренного сустава», статья,1935;

«Об

одностороннем отсутствии большой и малой грудных мышц», статья, 1934, и др.

Заключение

1.

Ленинградской школой анатомов, представителями которой являются В. Н. Шевкуненко

и А. М. Геселевич, были заложены основы «типовой» анатомии или учения о крайних

формах изменчивости органов, предложено и обосновано понятие анатомической «нормы» как физиологического

критерия ее пределов, отражающее диалектическое единство формы и функции в

клинической практике. Понятие нормы по В. Н. Шевкуненко важно для практической

медицины. Оно обязывает врачей строже учитывать индивидуальные анатомические

различия и их размах при определении граней между нормой и патологией и,

соответственно, при выборе оптимальных методов лечения.

2. В. Н. Шевкуненко и его ученики изучали конституции человека в

связи с темпами роста и развития организма и характеристиками его реактивности.

Разработана и принята классификация типов телосложения по В. Н. Шевкуненко.

3. Работы В. Н. Шевкуненко и его

последователей по типовой анатомии и индивидуальной изменчивости велись на базе

Петербургской военной Академии, учрежденной 18 (29) декабря 1798 г. по Указу

императора Павла I.

Наряду с медицинским академия положила начало также высшему ветеринарному и

фармацевтическому образованию. Она стала первым и главным в России научным,

учебным и лечебным центром, где издавались первые русские оригинальные

медицинские учебники и где стали готовить профессоров для медицинских

факультетов российских университетов. В 1865 г. основана кафедра оперативной

хирургии и топографической анатомии. Организация кафедры стала возможной

благодаря выделению курсов оперативной хирургии, хирургической (топографической)

анатомии, десмургии, механургии с курсом малых операций, читавшихся в рамках

кафедры оперативной хирургии и академической хирургической клиники, в

самостоятельную кафедру.

4. В 1905 г. на кафедру оперативной хирургии в

качестве прозектора пришел работать В. Н. Шевкуненко. Он

совершенствовался как преподаватель, много занимался со студентами, проводил

много практических занятий и читал лекции. В 1907 г. он получил официальное звание

приват-доцента. В октябре 1911 г. принял на себя обязанности по руководству

кафедрой, подчинил ее интересы хирургической практике. Благодаря участию В. Н.

Шевкуненко преподавание оперативной хирургии и топографической анатомии

приобрело клинический аспект. В 1911 г. В. Н. Шевкуненко впервые ввел в

программу практических занятий обязательные учебные операции на животных. С тех

пор такой способ в системе преподавания оперативной хирургии получил у нас в

стране всеобщее признание и самое широкое распространение. Виктор Николаевич впервые создал при кафедре

экспериментальную лабораторию, и виварий: организовал операционную и клинику

для животных. Эти новшества учили обращению

с живыми тканями, с сокращающимися под ножом хирурга мышцами, с брызжущими кровью сосудами и т. д. В декабре

1912 г. приват-доцент В. Н. Шевкуненко

официально возглавил кафедру. На протяжении почти 40 лет он был начальником

кафедры оперативной хирургии, и топографической анатомии Военно-медицинской

академии. Кафедра оперативной хирургии под

руководством В. Н. Шевкуненко превратилась в крупную научно-теоретическую

школу, разрабатывавшую анатомические основы практической хирургии в свете

индивидуальности больного. Итогом явилось создание учения об

индивидуальной анатомической изменчивости органов, систем тела человека.

5.

Виктор Николаевич Шевкуненко родился в уездном городе Мезени бывшей Архангельской

губернии 17 февраля (по старому стилю) 1872 г. в семье купца-рыбопромышленника.

В 1881 г. начал учебу в Ломоносовской гимназии города Архангельска. В 1890 г.

он окончил гимназию с золотой медалью. В августе 1890 г. В. Н. Шевкуненко

поступил на 1-й курс Военно-медицинской академии. В. Н. Шевкуненко был

человеком разносторонних интересов. Он любил музыку, посещал театры, много

читал, занимался спортом. Большую роль в формировании личности молодого человека

сыграли встречи и беседы с политическими ссыльными, заставившими будущего врача

много размышлять. B 1895 г. Виктору Николаевичу был вручен диплом врача с

отличием и золотая медаль. В. Н. Шевкуненко был зачислен в клинику

госпитальной хирургии, созданную великим

Пироговым. В 1898 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Современное

лечение косолапости». С первых дней русско-японской войны В. Н. Шевкуненко стал

консультантом в военном ведомстве по вопросам эвакуации. Возглавляемое В. Н.

Шевкуненко Северное управление Красного Креста оказало серьезную помощь

медико-санитарной службе финской Красной Гвардии в Первую мировую войну. В

период Октябрьского вооруженного восстания В. Н. Шевкуненко, его ученики и

соратники по кафедре и Обществу Красного Креста организовали оказание помощи

раненым при всех выступлениях рабочих, солдат и матросов. Во главе с В. Н. Шевкуненко

они принимали активное участие в организации помощи пострадавшим при штурме

Зимнего дворца, осуществляли лечение раненых в госпиталях. Сразу же после Октябрьской революции В. Н. Шевкуненко приступил к созданию

своей научной школы. Вокруг него начал формироваться коллектив молодых исследователей.

В 1918—1919 гг. В. Н. Шевкуненко работал консультантом по общим организационным

вопросам при Окружном военно-санитарном управлении Петрограда и помогал

организовывать эвакуацию раненых с фронта. Это обстоятельство в значительной

мере отвлекало от научной работы, но

научные исследования не прекращались. В дальнейшем, как только

обстановка изменилась, В. H. Шевкуненко развернул на

кафедре научно-исследовательскую работу с участием большого коллектива. В 1929

г. Ученый совет Государственного ордена

Ленина института усовершествования врачей (ГИДУВ) в Ленинграде пригласил Виктора Николаевича на вакантную

должность заведующего кафедрой

оперативной хирургии. На своих

лекциях и практических занятиях

по усовершенствованию В. Н. Шевкуненко широко знакомил врачей с данными

исследований по изучению изменчивости органов, систем и тела человека. Он привлек

к практической работе на кафедре института своих учеников из академии.

6.

А. М. Геселевич - крупный советский топографоанатом, доктор медицинских наук,

профессор, представитель классического направления в топографической анатомии.

Заведовал кафедрой топографической анатомии и оперативной хирургии Российского

государственного медицинского университета (РГМУ) с 1938 по 1949 год. А. М.

Геселевич много лет сотрудничал с В. Н. Шевкуненко, что способствовало

перенесению в систему преподавания топографической анатомии и оперативной

хирургии традиций школы Пирогова - Шевкуненко.

7.

В. Н. Шевкуненко активно занимался общественной деятельностью. В мае 1948 г. В.

Н. Шевкуненко по болезни оставил заведование кафедрой. С этого времени специальным

приказом министра Вооруженных Сил он был переведен на должность

профессора-консультанта Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова. 3 июля

1952 г. В. Н. Шевкуненко скончался. Похоронен

на Богословском кладбище Санкт-Петербурга. 18 октября 1966 года на здании

анатомического корпуса академии В. Н. Шевкуненко

установлена мемориальная доска. Созданное В. Н. Шевкуненко учение продолжало успешно